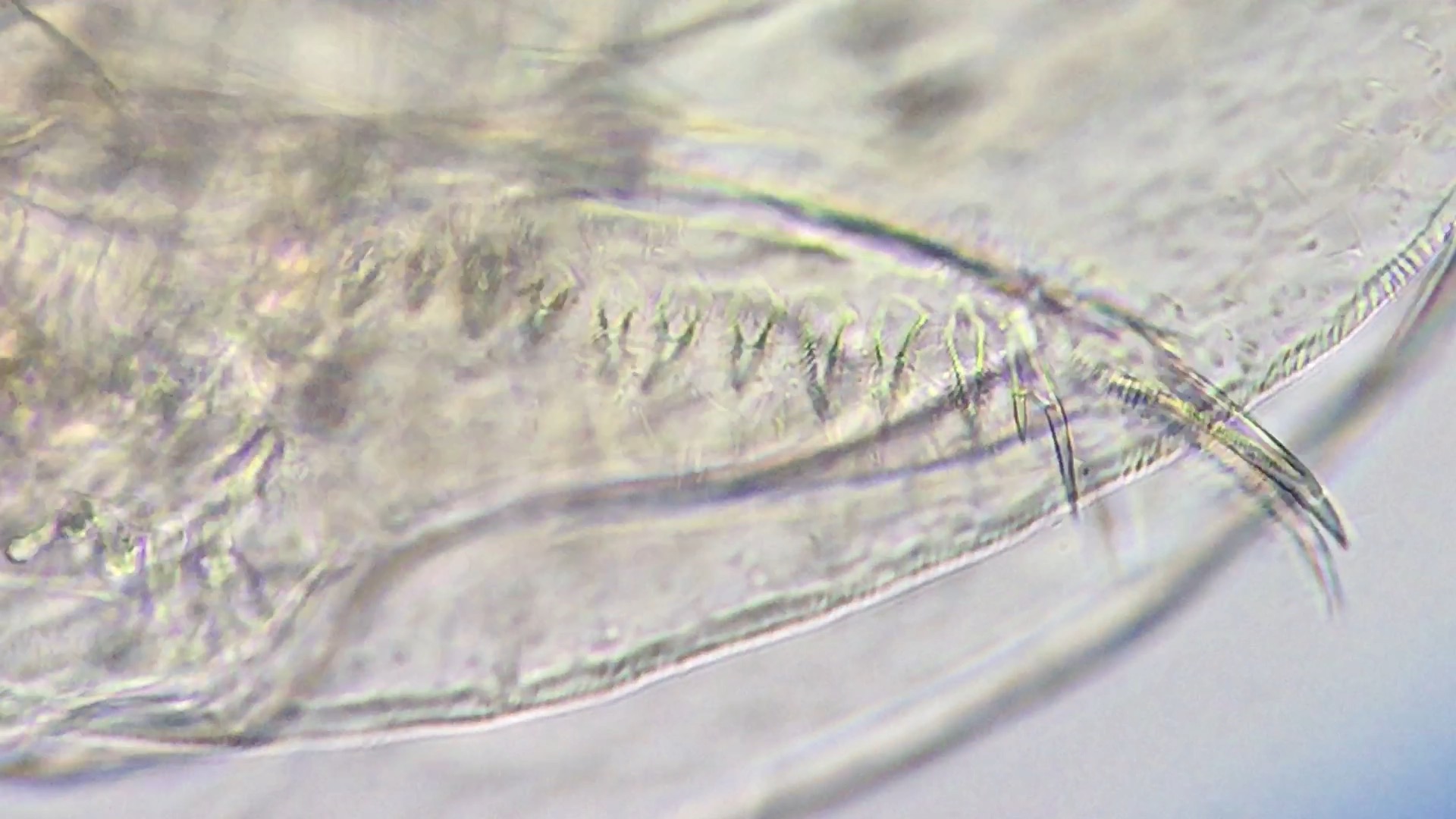

ソコミジンコさんのどアップ。

きゃあ、はずかちい…

(触角の形…雄ですかね?)

ソコミジンコさんのどアップ。

きゃあ、はずかちい…

(触角の形…雄ですかね?)

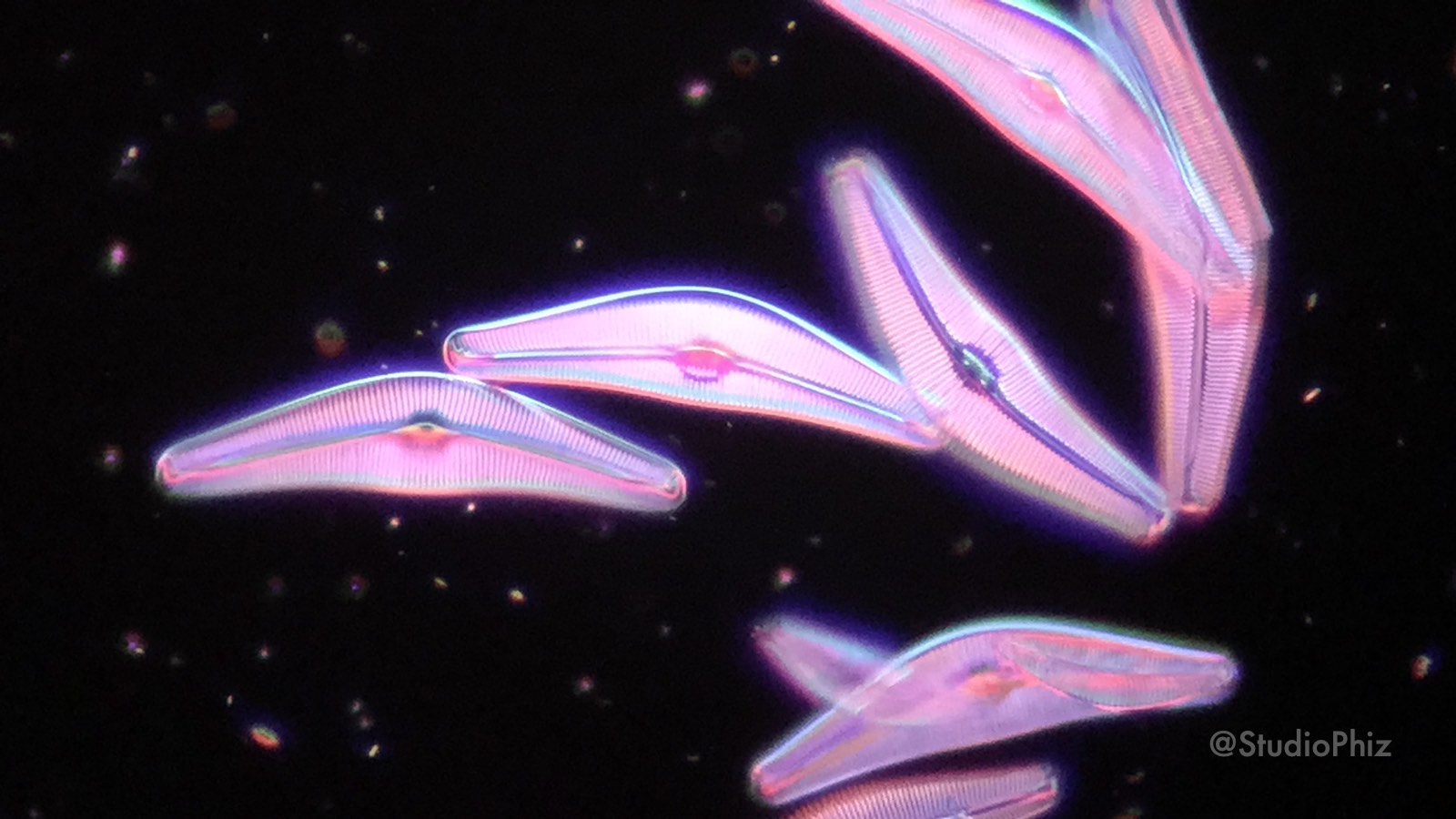

ロクソフィルムの大型種Loxophyllum meleagrisと思われます。

暗視野で撮ってみました。

視野の大きさ(視野数18、対物40x)ほぼいっぱいの長さがあるので、400μmくらいありそうです。

いやー綺麗ですね〜。こんなのが泳いでいるのが、なんだか不思議…

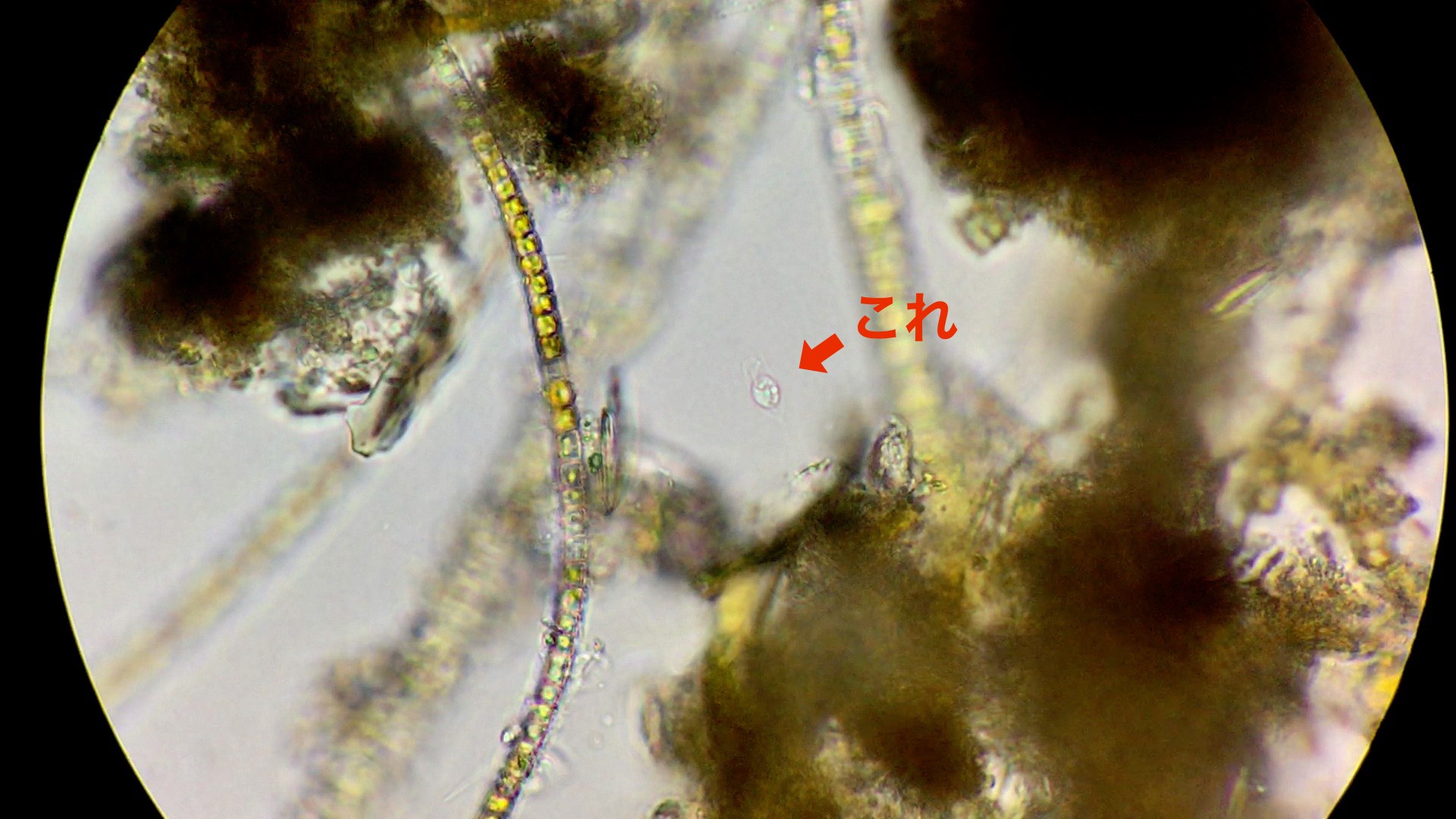

これ、まったく正体が分かりません。

大きさや見た目の雰囲気は先日のディプロシガにも似ていて、透明な殻に入っている(後鞭毛で殻にくっついている)ようなのですが、前鞭毛の形状がコイル状で、時折収縮する様子が見られます。

一体何だろうなあ〜?

(周りでめっちゃ動いているのは珪藻さんたちです)

動画では、複数の収縮胞(3つ以上?)があるように見えますね。

YS100の解像限界に挑戦している感じになってきました 笑。

対物60xで見るとこんな感じ。

参考までに、極度にコントラストを上げてみた画像をいくつか。

先日池から連れ帰ったオカメちゃん。顔の周りと前裾にツリガネムシがついています。

イタチムシというと、いつもうっすら緑がかったすべっこいのを見かけることが多いのですが、このひとはかなり毛深い…

なので、偏斜照明で剛毛を際立たせてみました 笑。

最後に絡んでいるのは、ミカヅキモ。

こちらは、カビヒゲムシAnthophysaの群体が柄から離れて遊泳しているところと思われます。

それぞれの個体の先で鞭毛がピロピロしているのが見えます。

もともと葉緑体を持っていたのが退化して光合成能力を失い、細菌を食べて生きているのだそう。

見つけてから3分以上遊泳していましたが、だんだん落ち着いて、やがて「解散!」とばかりにバラバラになりました。

(この後どうするんだろう?)

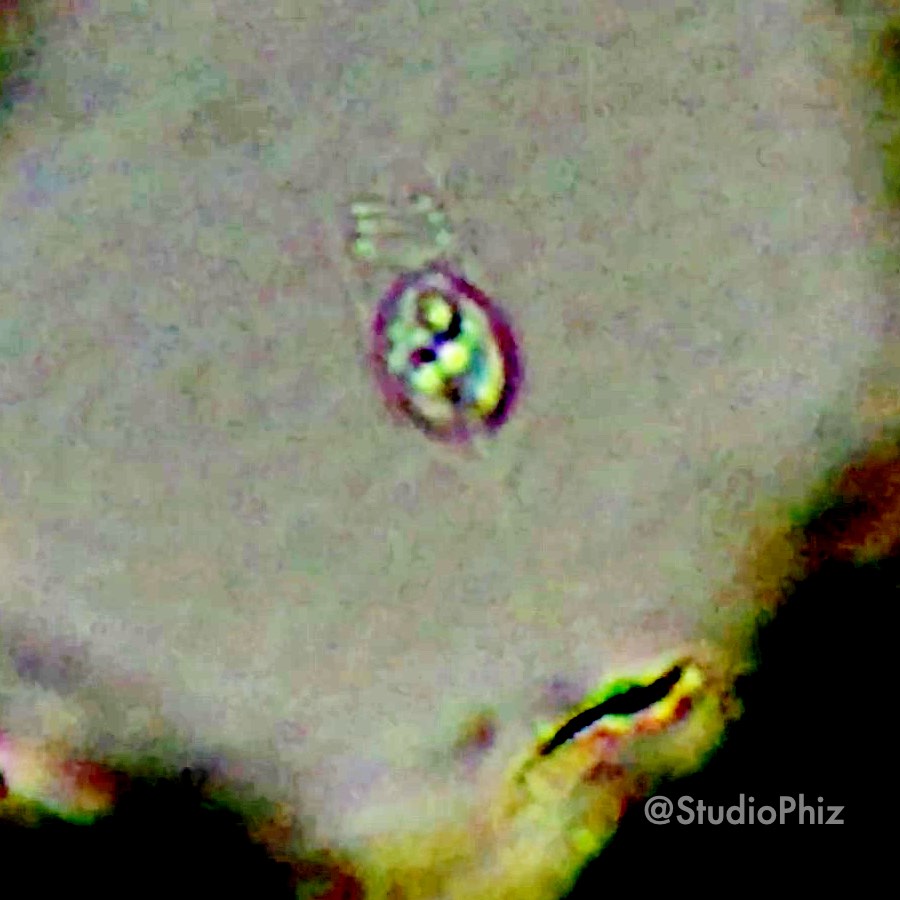

うわー!キミ誰!?

めっちゃインパクトある見た目だったんですが、よく確認できないまま逃げられました。

繊毛列が2段あるように見えるので、ディディニウムとかかしらん…【↓追記あり】

(ディディニウムって、ゾウリムシなどに毒槍を打ち込んで丸呑みにするそうで、それちょっと見てみたい…)

【2019.01.10追記】

これ、どうやらAskenasiaのようです!

他の調べ物をしていて、たまたま発見しました。

画像1 (Google)

画像2 (Google)

また、こちらの動画に形も動きもそっくりです。

Askenasia volvox (YouTube)

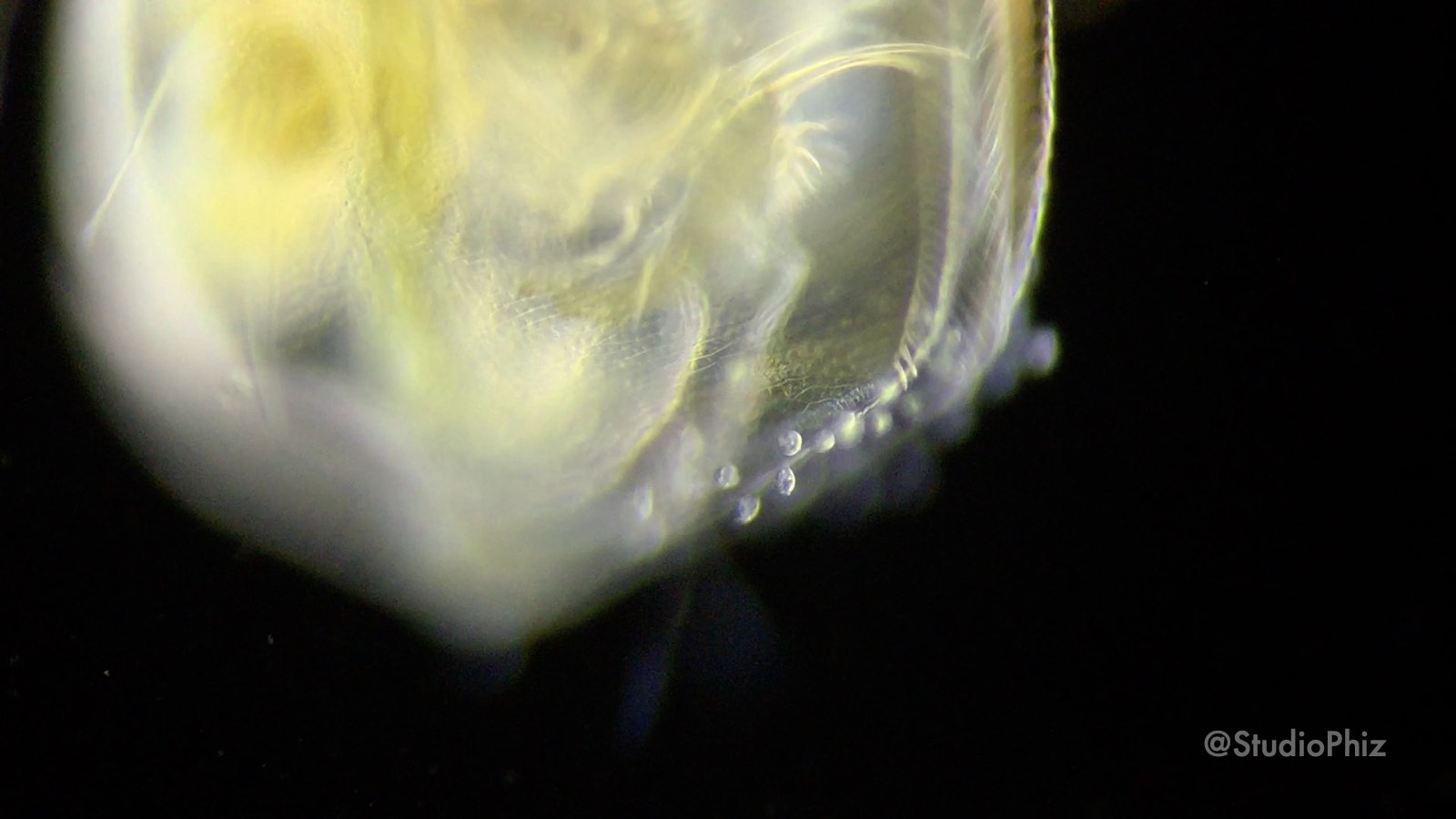

これは、我が家のタマちゃんこと、ワイズマンタマミジンコMoina weismanni Ishikawaの後腹部(お尻の先っちょ)。

ミジンコの多くは、この部分を観察すると種類が分かったりします。

お尻の先の一番大きな爪(1対)が尾爪(びそう)。尾爪の基部にはギザギザ(櫛状刺列)が見えています。

タマミジンコは尾爪の隣が叉状(チョキ形)になっているのが特徴で、「叉状肛刺」とか「叉状側刺」と呼ばれます。

その後に側刺が10個続き、先が細かい羽のような形状になっているのが見えますね。

『日本産ミジンコ図鑑』によれば、国内のタマミジンコは3種いるそうで、各項の解説を見比べると「尾爪の基部に櫛状刺列がありかつ羽状刺列が7個以上ある」条件を満たすのはワイズマンミジンコのみということになります。

(以前ごうぎさんに「これはワイズマンタマミジンコだと思います」と教わった時に「すごーい!尾爪の動画見ただけで分かるんだー」と感動したので 笑、ちゃんと勉強してみました)

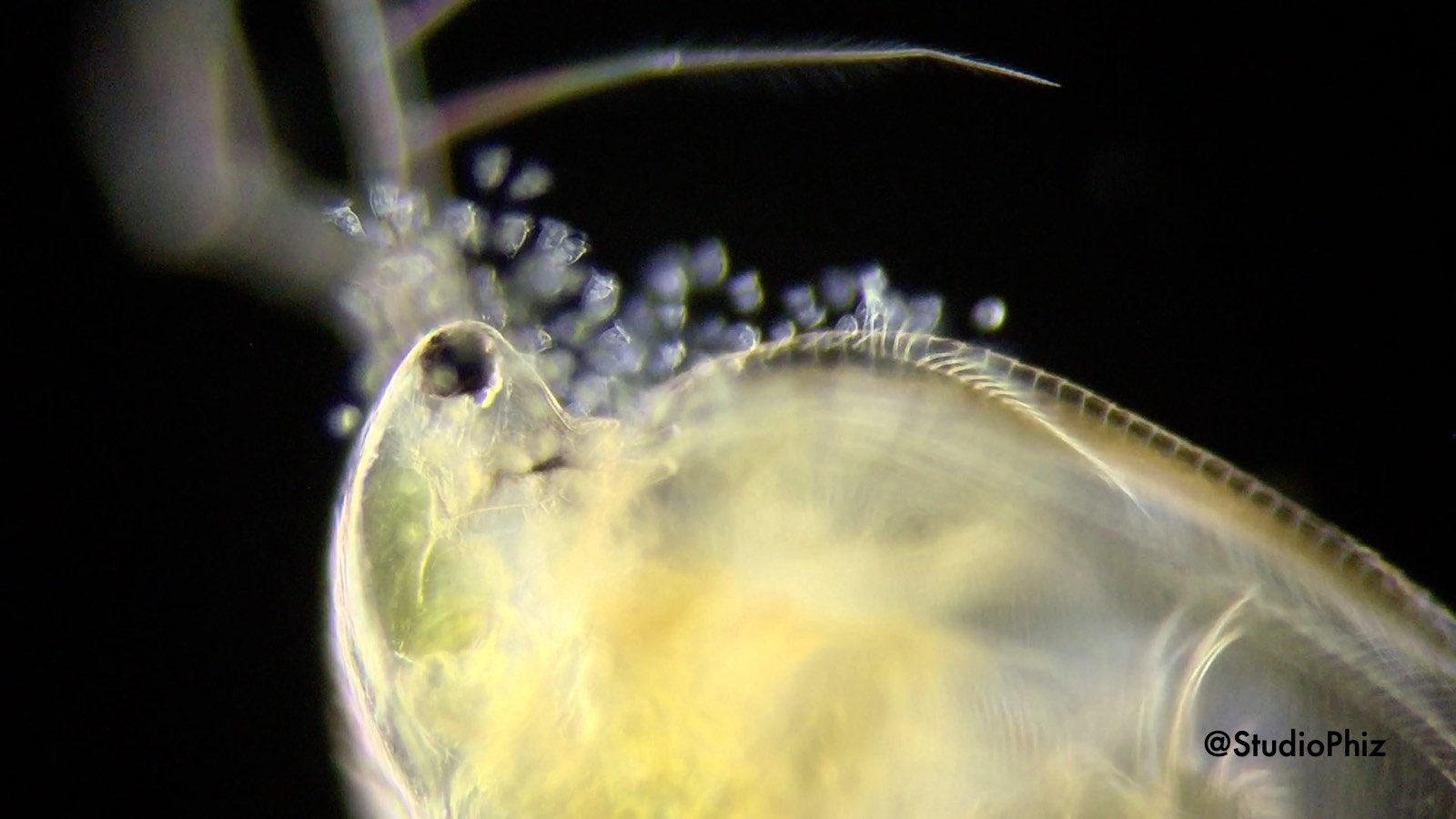

そしてこちらは、ワイズマンタマミジンコ(同じ個体)の頭部。

ミジンコの多くは複眼(大きな目)と単眼(小さな目)を持っているのですが、タマミジンコには単眼がありません。

首の後ろのあたりで小刻みに動いているのが心臓。その下に見えている白い塊は子ども(卵)ですね。まだ産んで間もない模様。

で、これが今回撮影したタマちゃんの全身。第2触角の先の一部が欠けてしまっているように見えますが、卵を4個持っていて、元気そうです。

先日のiPhoneアプリmScopePalの告知に、Twitterでいいねやリツイートを多数いただき、またMWSさんの本日の画像でも取り上げていただき、嬉しく有り難く思っております。皆様にお礼を申し上げます。

今回、初めてカメラアプリをやりました。しかも顕微鏡は始めて半年。

そもそも自分で使うために作ったわけで、なんというか、駆け出し料理人の賄い飯みたいなアプリですから、本格的な料理と勝負になるとは思っておりません。

それでも「顕微鏡を覗いたら綺麗で楽しいものが見えた!iPhoneで撮ってみよ!」という、取り敢えず派?の皆さんのお役に立てれば幸いです。

このクリスマスに初めて顕微鏡を手にする人たちにも、気軽に使ってもらえれば。そのために機能は最小限に絞ってシンプルにしました。

あと、自由研究の撮影とかにも使ってもらえたら嬉しいなあ。学習顕微鏡にありがちな青い色被りが大きく改善できますよ。