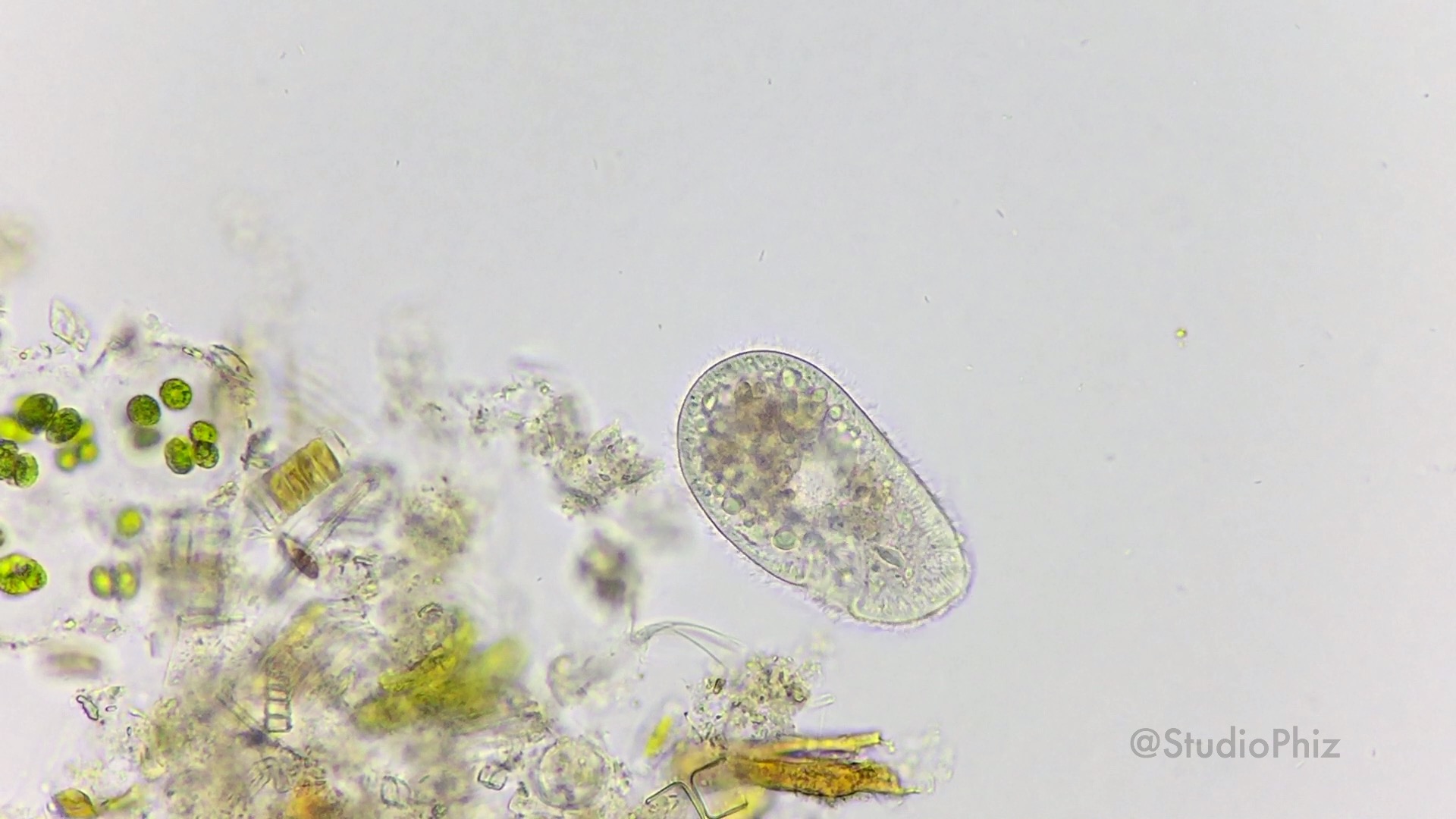

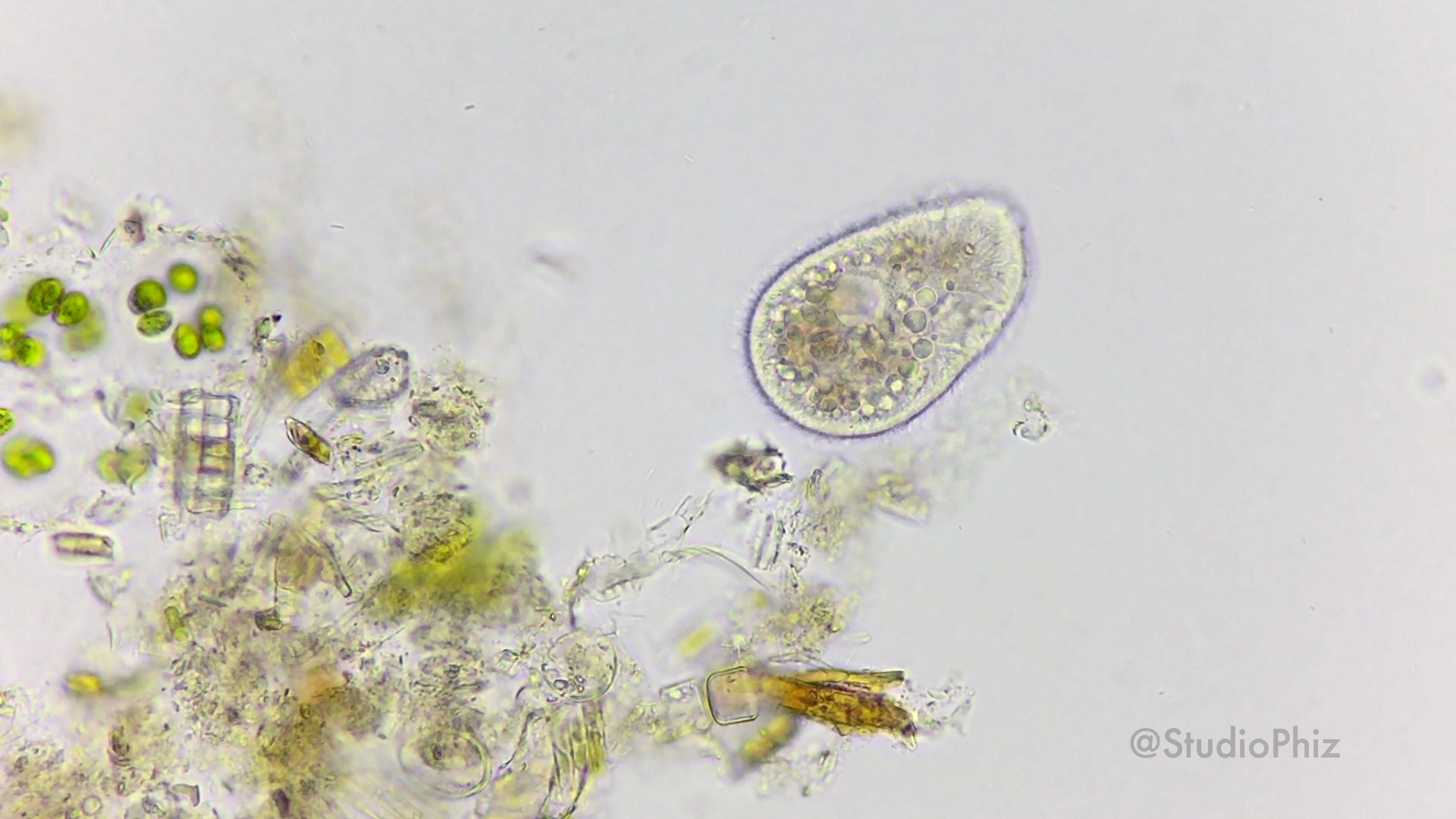

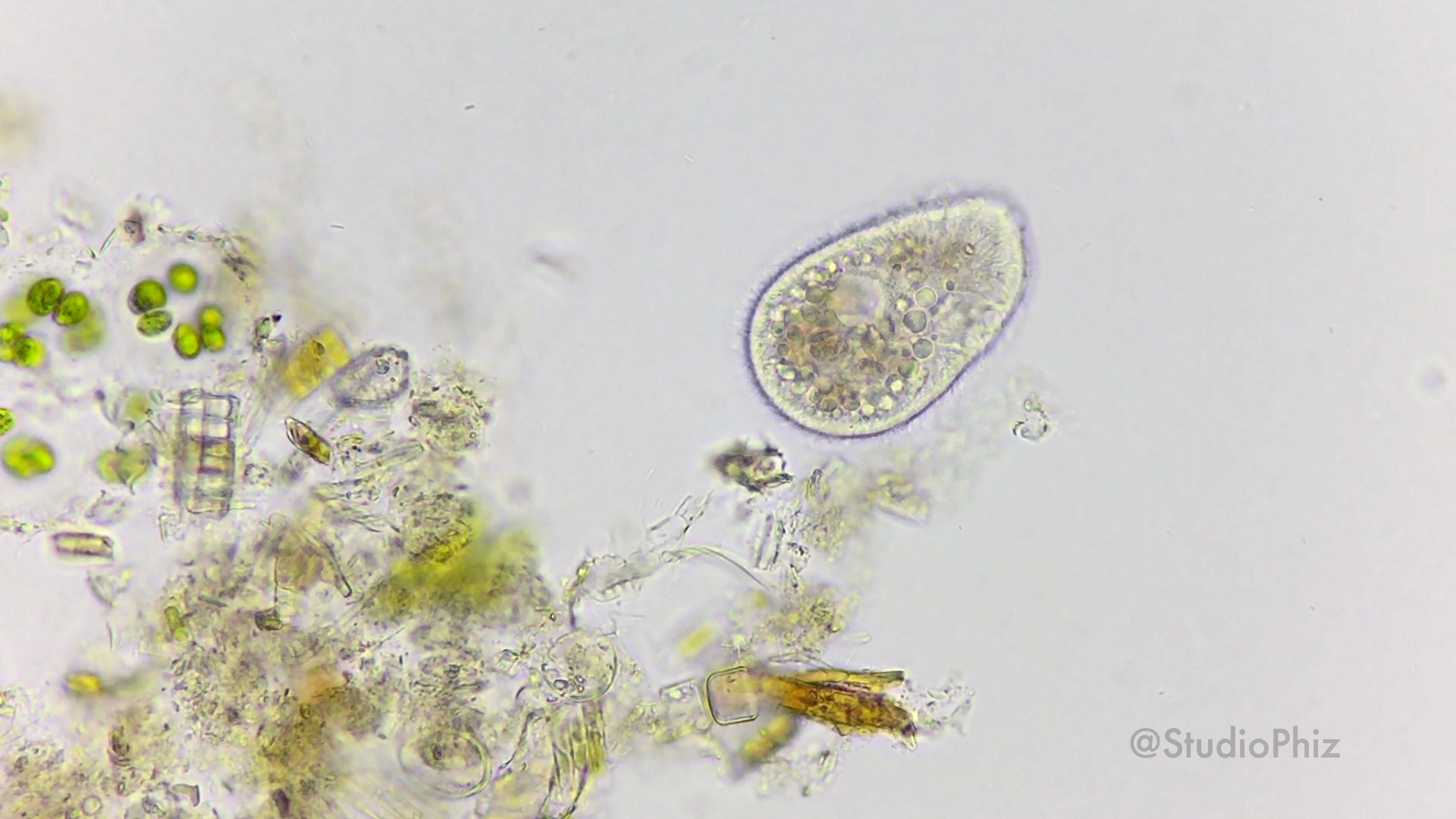

これは誰だろうな〜あ。

(波打つ繊毛がすてき)

【19.05.30追記】

細胞口は前端でなくやや横にあります。

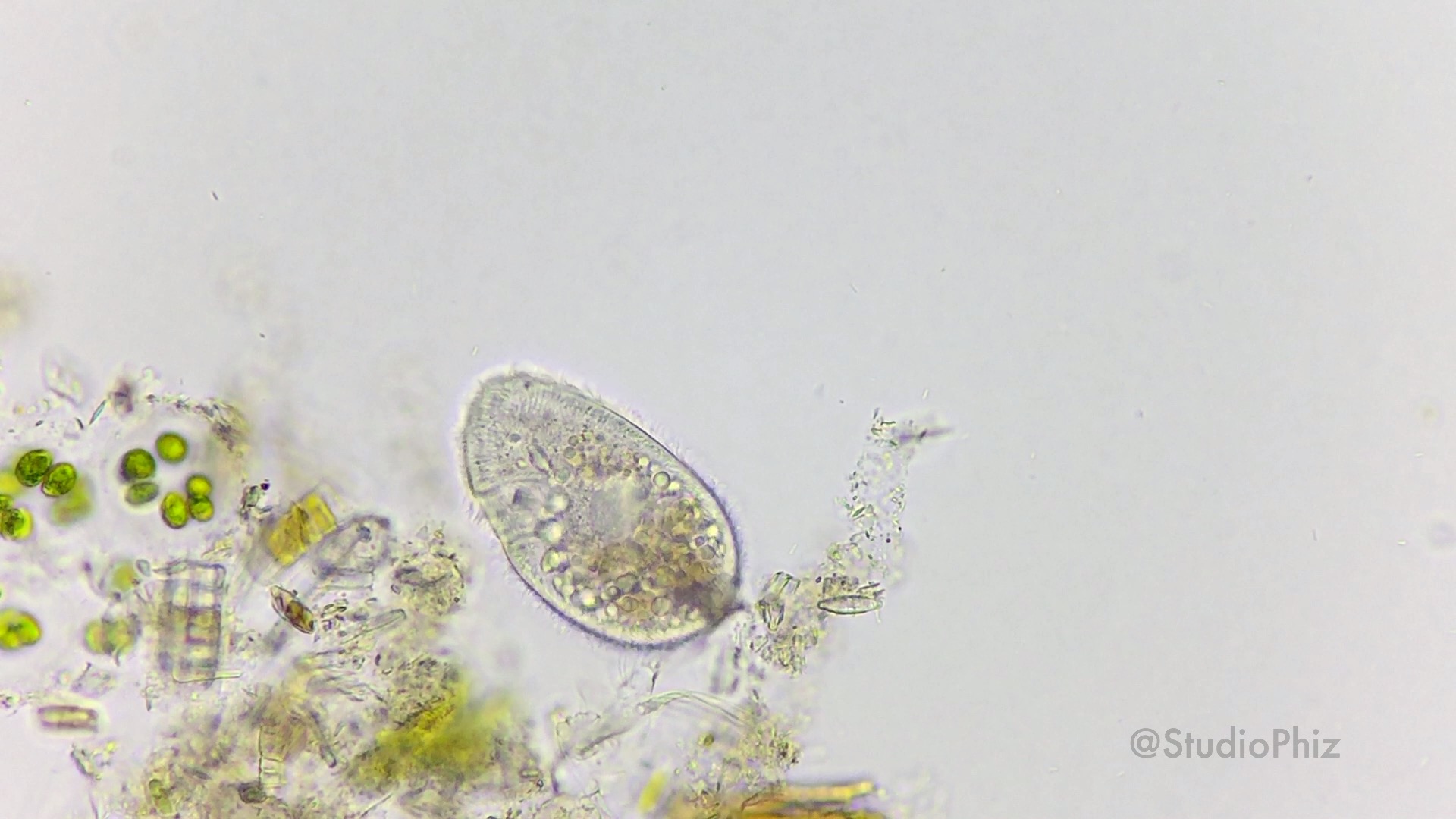

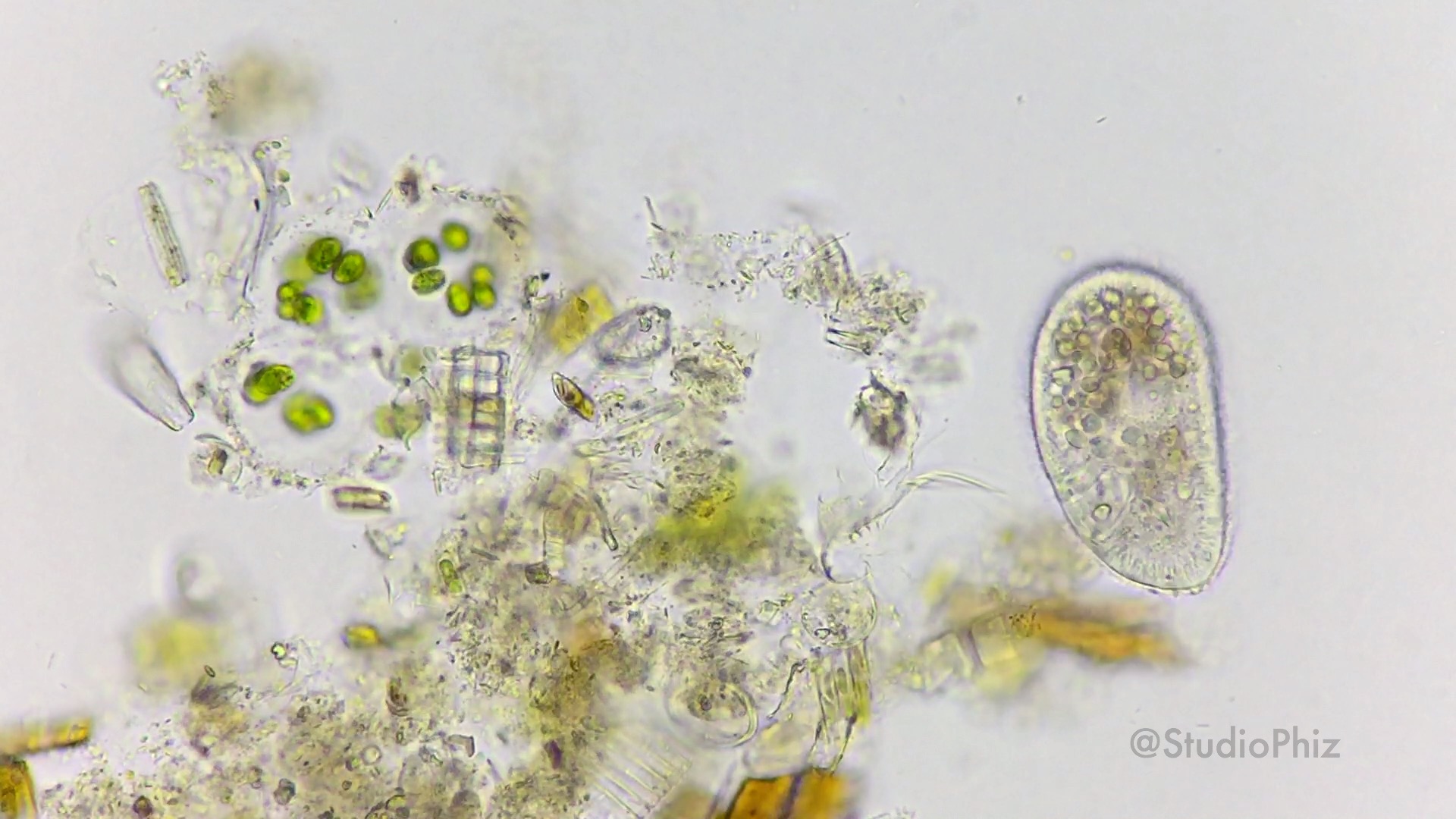

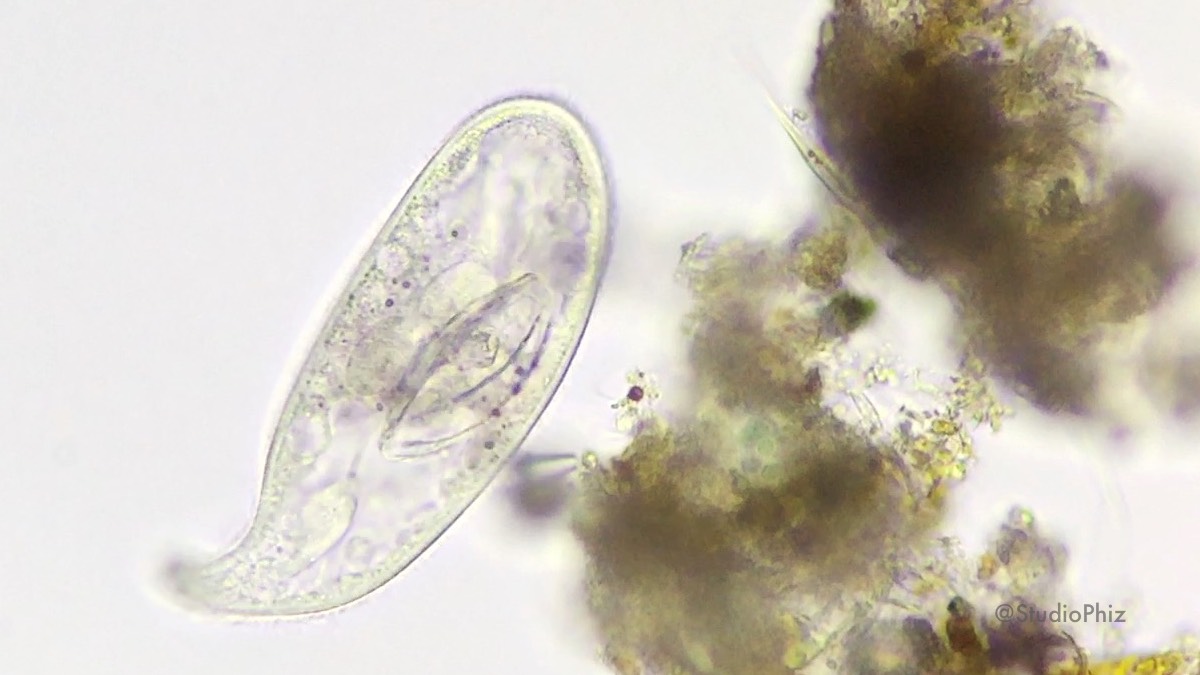

これは誰だろうな〜あ。

(波打つ繊毛がすてき)

【19.05.30追記】

細胞口は前端でなくやや横にあります。

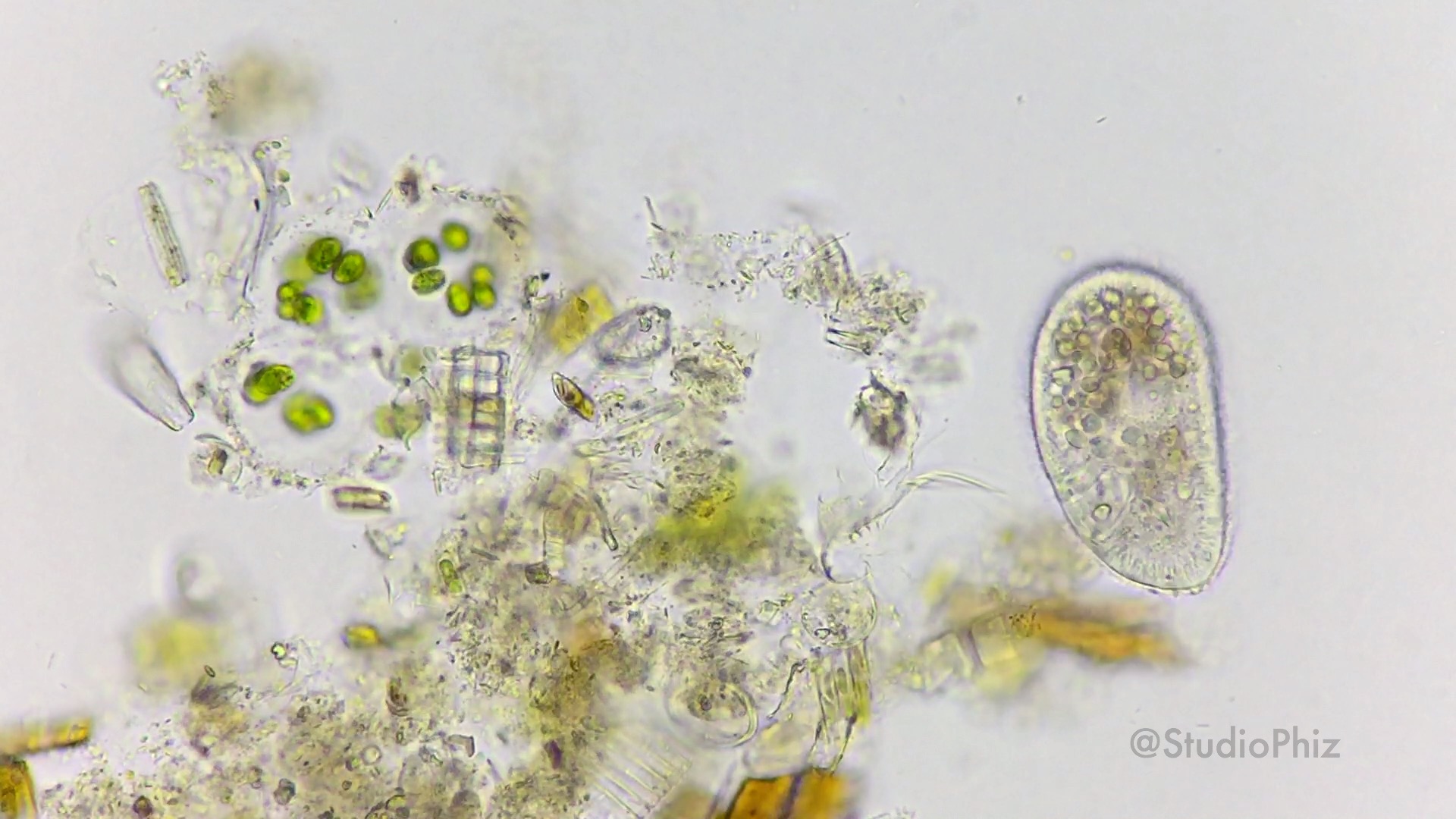

これは、柄に付いている状態のカビヒゲムシAnthophysaの群体。

(柄から離れて泳いでいるカビヒゲムシもよく見かけます)

鞭毛は長短2本。黄金色藻の仲間ですが葉緑体はなく、細菌などを捕食します。

柄が黄色くなっているのは、鉄などの沈着による着色らしい(元々は無色)。

ちょっとブルドック顔。多分、ハオリワムシEuchlanis。

(Euchlanis dilatataで検索すると似ている画像が出てきますね)

内臓がよく動きますねー。

後半、お隣に見えるのはツキガタワムシLecaneかな。

時間が経ってバクテリアが増殖し、濁ってきた池サンプル。

そのせいでワムシが増殖。ワムシの楽園みたいになっています。暗視野にて

アニソネマAnisonema。

鞭毛1本を前へピコピコ、もう1本を後ろへ引きずり、時々方向転換。

17秒〜、何かに触れて驚いて後ずさり。

あーびっくりした〜〜。。。ようやく30秒あたりで気を取り直したものの、アレ?

驚きすぎて、後ろの鞭毛が短くなってます(切り離したっぽい)。

このひともミドリムシのお仲間なんですが、どうやら体は硬そうですね。

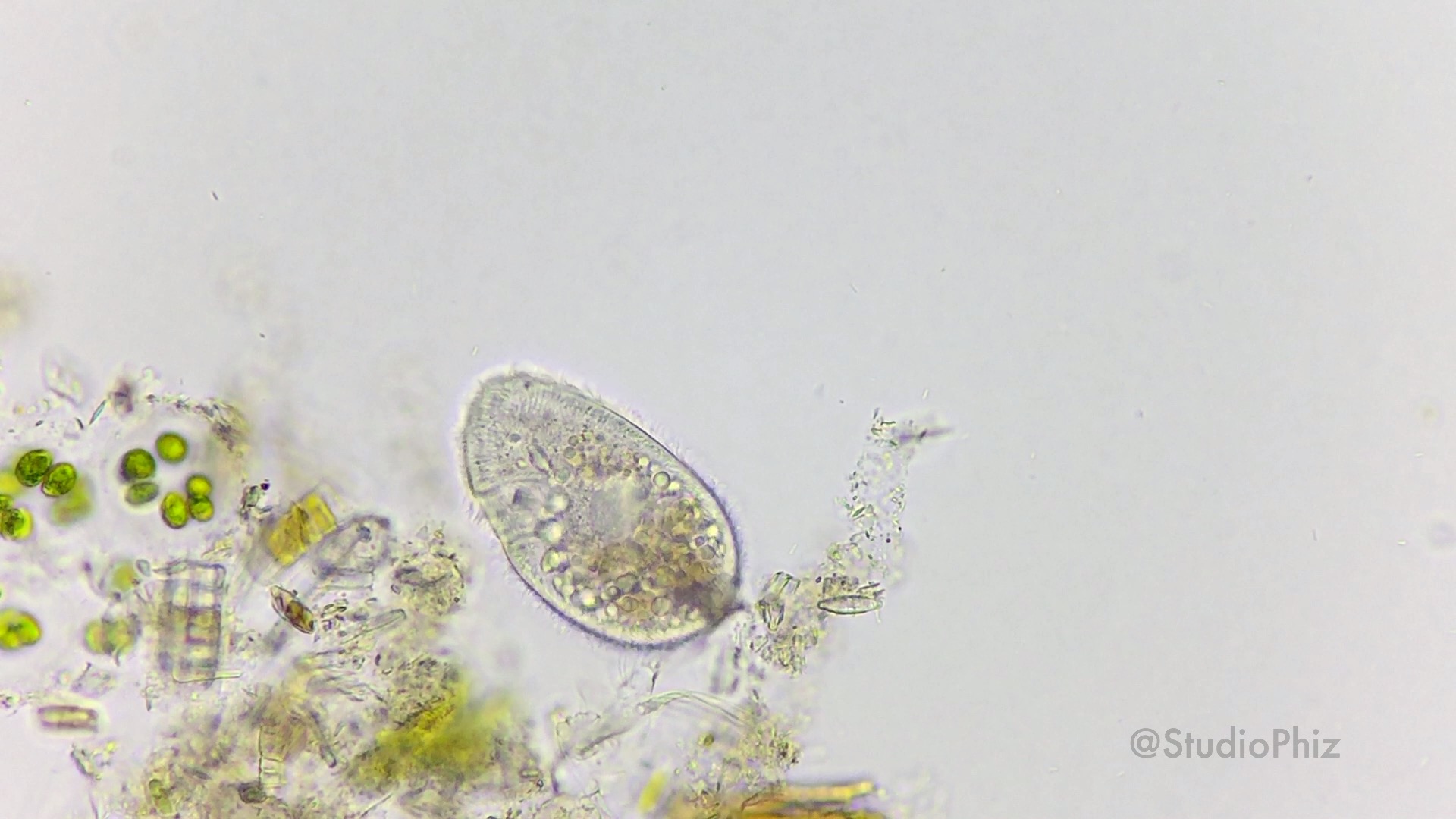

ころっころのネズミワムシさんのところに、共生藻を持ったコレプスさんがすいっとやってきて、いっしょになかよく餌探し〜

…と思ったら

わむたんのお尻に押し出されたコレプスさん、元来た道をバックでさよなら〜〜

(なんかじわる)

ミジンコさんの殻に、繊毛虫(左上)と何かの卵かシストのようなもの(右下)を発見。

卵っぽいものは、何かが2つ折りで入っているように見える…

プレパラートの他の箇所を10分ほど観察して戻ってきてみると、そこにはイタチムシが。

そっか〜イタチムシの卵だったんだね〜〜(*⁰∀⁰*)!

以下のPDFを見ると、イタチムシの卵は(体の大きさに対して)かなり大きなもののようですね。

これなら、子どもが2つ折りで入っているのは余裕っぽい。

日本で見られる様々なイタチムシ(PDF)

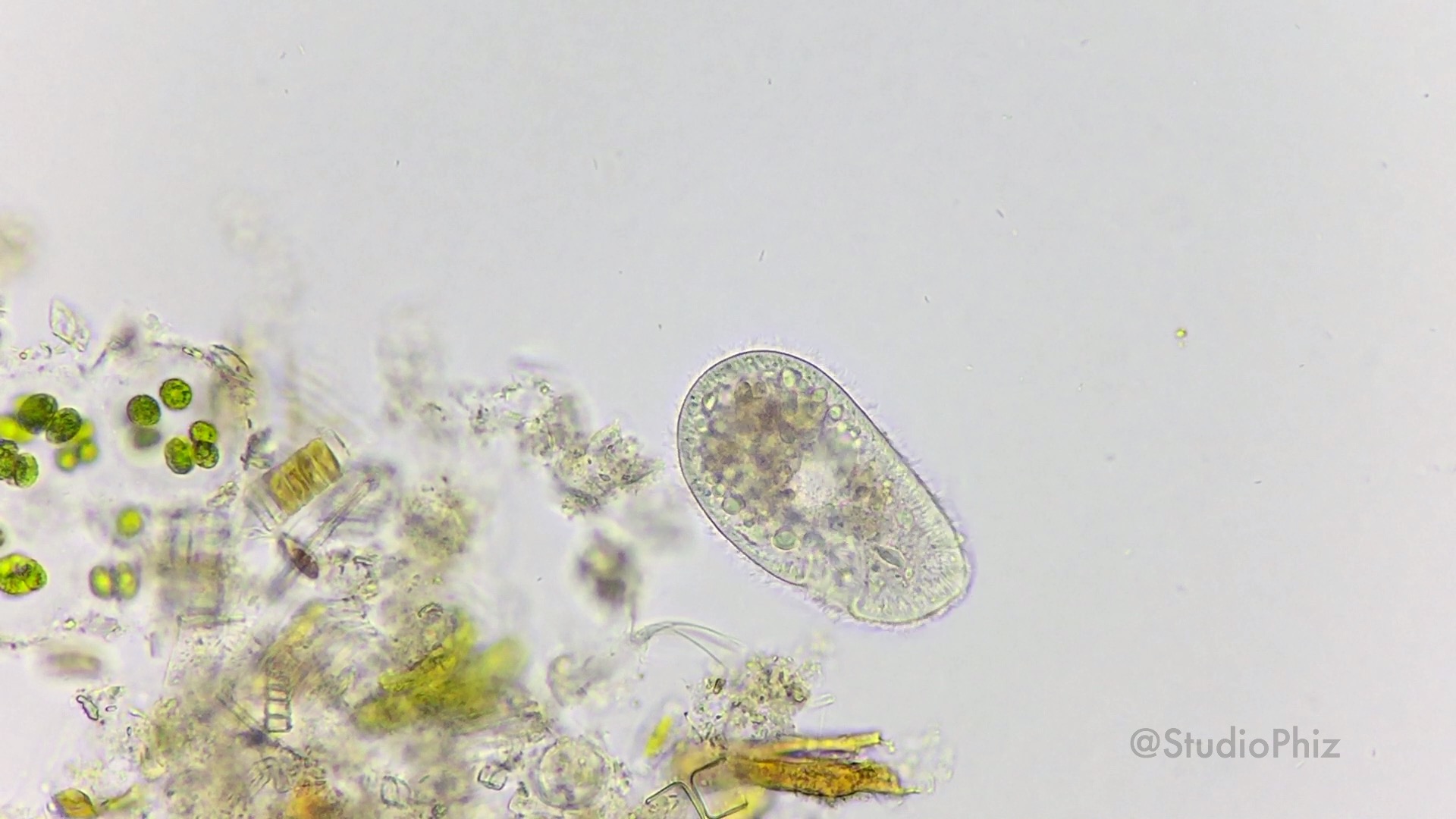

話が出たのでレンバディオンLembadionの優雅な泳ぎをどうぞ〜

(つんつんくる〜り)

このひとの細胞長は125µm前後といったところ。Lembadion bullinumかな。

(もしもあのトラケリウスのお腹の中身がレンバディオンだとすれば、大きさ的にLembadion lucensあたりの小型種かも)

こちらは、トラケリウスTracheliusと思われます。

ディレプタスに近い仲間の繊毛虫です。象の鼻みたいな突起が特徴。

1枚目の画像で肩口にろうと状に見えているのが口だと思います。

よく見ると、お腹の中にレンバディオンのようなものが入っているように見えますね〜

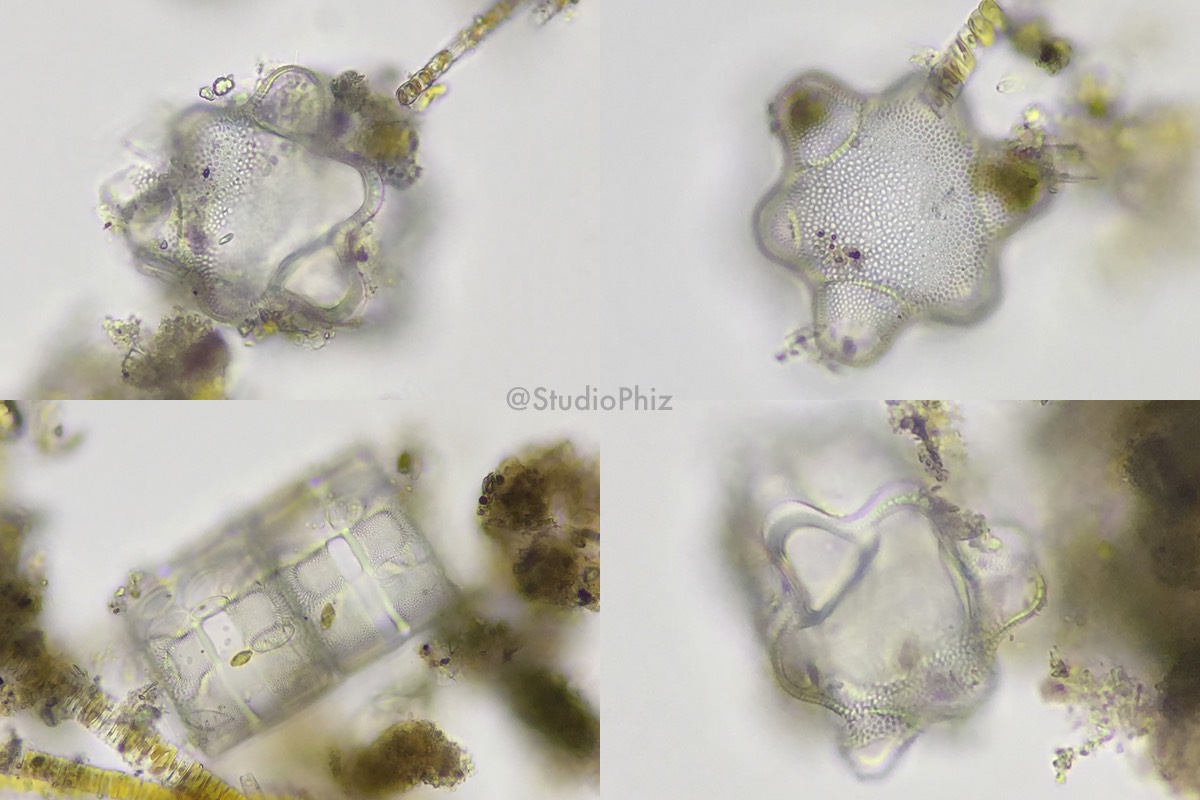

いつもの池では珪藻ヒドロセラHydroseraは珍しくないようで、観察中にしばしば見かけます。

(季節にもよるのかな?最近特によく見る気がする)

星形にみえるのが殻面(正面、お弁当箱で言うと蓋)。横から見ると四角く見えます。