一瞬、繊毛虫のご臨終シーン(体液が出てしまう)かと思ったら、そういう動きのアメーバでした。

調べてみたら、バールカンピアVahlkampfiaらしい。

ウロイド(後端部)の形状はギザギザしてます(『淡水微生物図鑑』に記されている「長い糸状のウロイド」とはちょっと違いますね)。

(最後のところ「えっコレプス捕食すんの」と思ってしまいましたが、そういう訳ではなかったようです 笑)

一瞬、繊毛虫のご臨終シーン(体液が出てしまう)かと思ったら、そういう動きのアメーバでした。

調べてみたら、バールカンピアVahlkampfiaらしい。

ウロイド(後端部)の形状はギザギザしてます(『淡水微生物図鑑』に記されている「長い糸状のウロイド」とはちょっと違いますね)。

(最後のところ「えっコレプス捕食すんの」と思ってしまいましたが、そういう訳ではなかったようです 笑)

ドック入りした大型船の側を多数の小型船が行き交う…といった風情の、美しい眺め。

珪藻の内部を動いているのは油滴でしょうか。

(右下ロゴの上にコスルニアが友情出演)

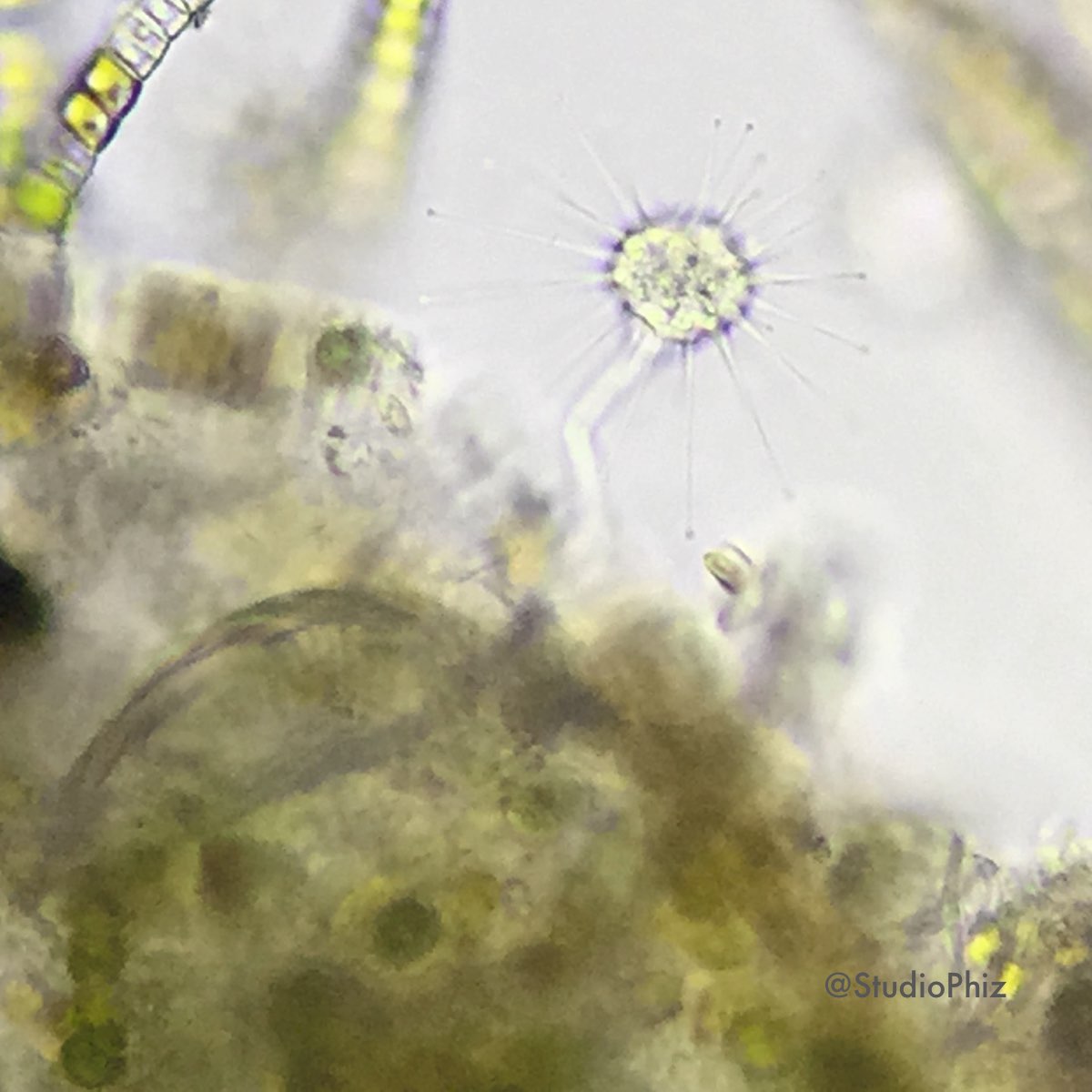

この太陽虫みたいなの、あっちこっちから生えてるんですけど。どなた??

(1枚目と2枚目は同じ被写体でピント位置を変えたもの)

ツイッターの方ではちょっと前に告知しましたが、現在、顕微鏡撮影用iOSカメラアプリを作っています(ニッチ!)

私はいつも顕微鏡+iPod touchで撮影をしているのですが、標準のカメラは色々と不便なので、最近はこの自作アプリで撮影をしています。

リリースを視野に入れ、ただいまブラッシュアップ中です〜。

フォーカスはマニュアルのみ。露出補正とホワイトバランス調整がすばやく簡単にできるアプリです。

ズームもOK。

三眼の顕微鏡や一眼レフがなくても大丈夫。カンタン顕微鏡撮影しちゃいましょう〜〜!

リリースの節はお知らせしますので、お気楽撮影派の皆様、どうぞよろしくm(__)m

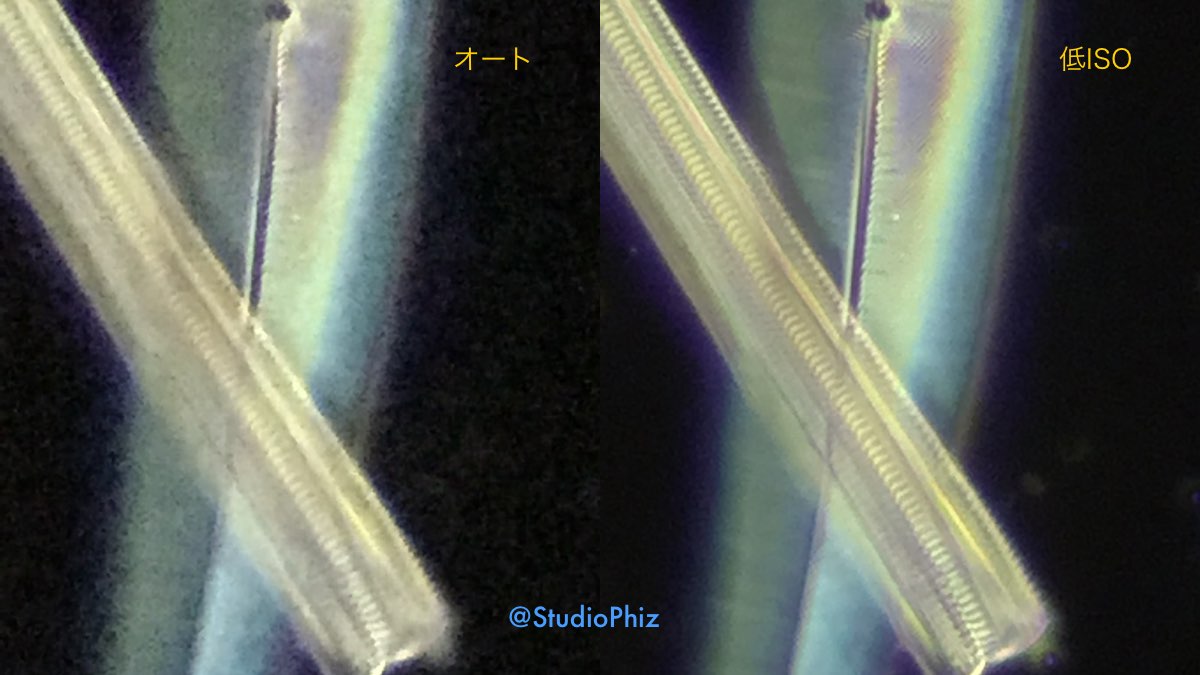

…ということで、開発中のカメラアプリのテスト。

暗視野での珪藻プレパラート撮影。

ISOや露光時間等のカスタマイズを行うと、静物ならぐっとノイズを減らすことができます。

(左はオート、右は低ISOで撮影)

そして、暗視野でのタマちゃん動画。こちらは特に設定変更せずに撮影。

ようやくアプリ側のUIも仕上がりつつあります(といってもリリースまでは、ここから先が面倒なんですよ〜〜)。

ばかっ!私のバカっ!

…どうもこのひと(ツリガネムシ)は不器用というか、難儀な生を送っているように見えてなりません。なぜこんなことに。

(私がプレパラートに封じたのも一因かもしれませんが)

表面に瘤状構造が見えるので、シュードボルチセラPseudovorticellaのようです。

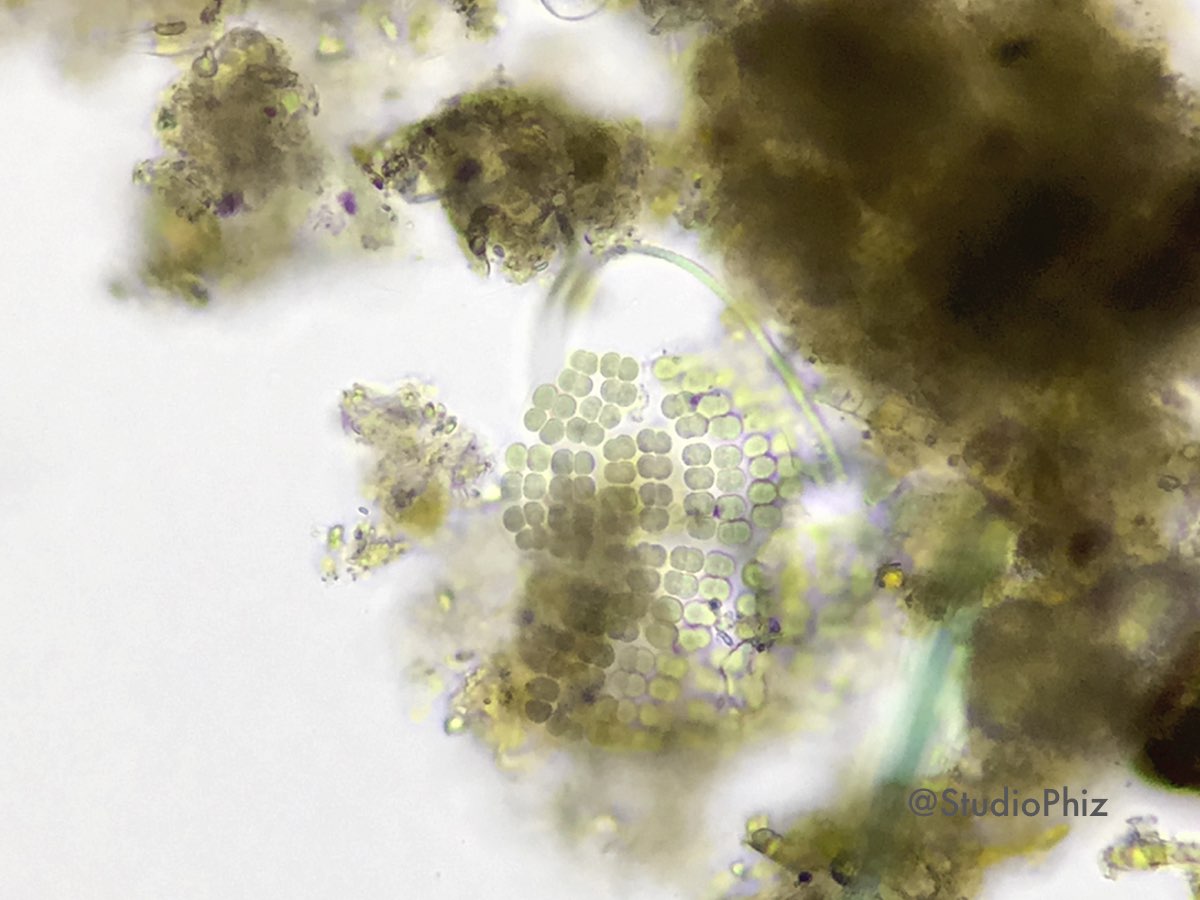

整然と並んだこれ。

シアノバクテリアの仲間、クロオコックス目のメリスモペディア属Merismopediaと思われます。

ユレモなんかもそうですが、系統的に細菌に近い仲間(原核生物)だそうで、普通の藻類(真核生物)とは違うんですね。

(ミクロの世界は、動物vs植物みたいな図式では捉え難いところが、実に面白いですね〜)

余談。先日、野暮用で東京へ行ってきました。駅の階段と人波はヘルニア持ちにはちょっとした恐怖でした…。あ、すみだ水族館でチンアナゴ見たのは楽しかった(^^)でもやっぱり家で検鏡している時間が一番落ち着きます〜〜。

これも、殻を持つツリガネムシの仲間。

ピクシコラ(ピキシコラ)Pyxicolaだと思います。

口の横に丸い弁を持っていて、引っ込んだ時に蓋になります。

写真は順に、平常運転時/引っ込んだ!/出てくるところ。

一度引っ込んだところを見ないと、構造がわかりにくいですよね〜。ということで動画もどうぞ〜

こちらは、殻を持つツリガネムシの仲間。

蓋は無いので、コスルニアとかかな?

ちょっと分かりにくいですが、殻は4つ写ってます。ちょっとした集合住宅ですね。

一番上の殻には2細胞が入っています。

口の周りに繊毛列、側面に長く直線的な棘毛が見えますので、ハルテリアだと思います。

これもメチャ速で、追いかけるのは至難の技ですが、ちょうど周りが囲まれた場所にいたので、なんとか撮れました。

6週間ぐらい前の池サンプルを久々に見たら、なぜかミカヅキモ(クロステリウム)が増えたような感じ。