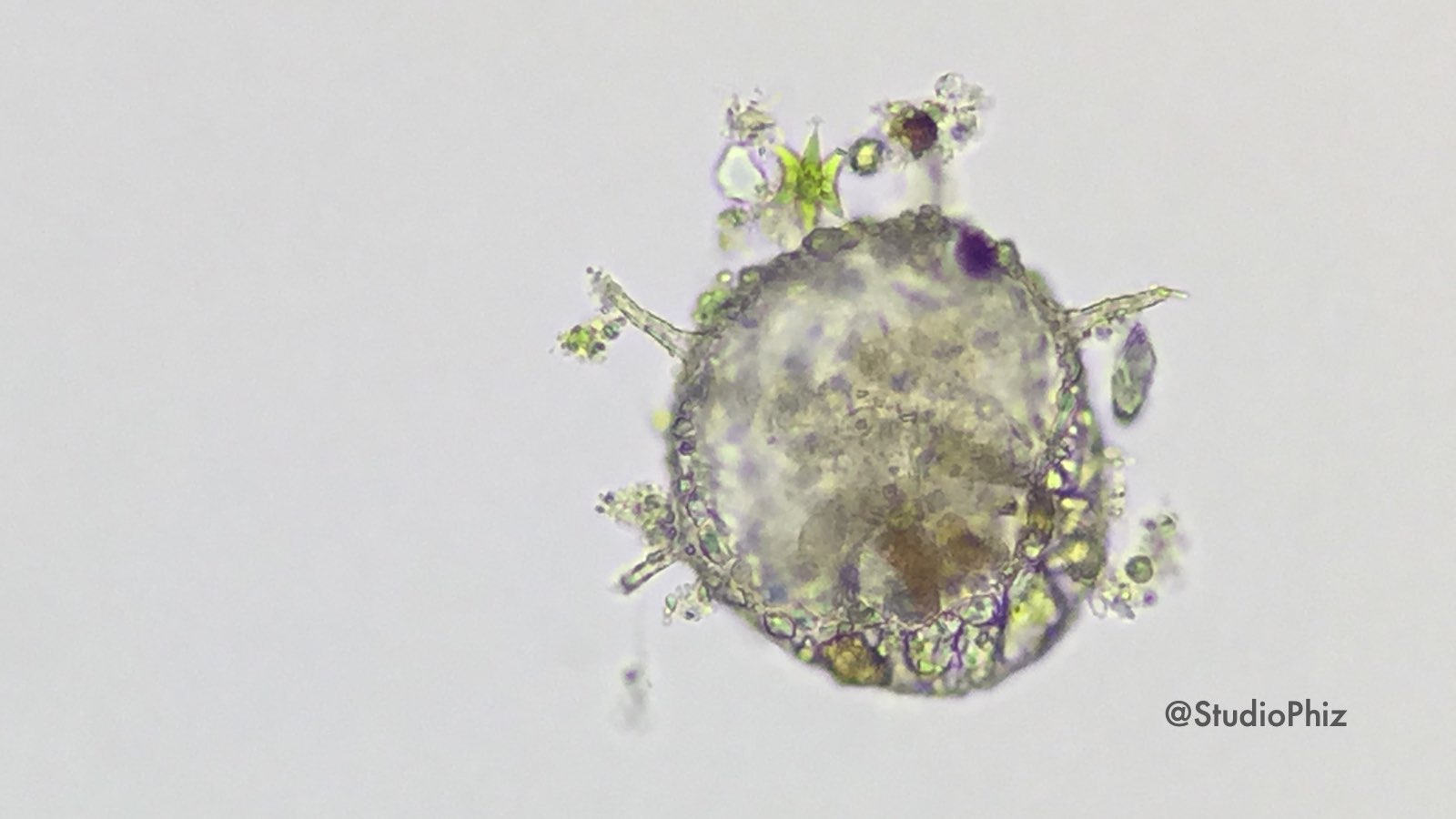

ツヅミモ(Cosmarium)。

同一個体を、ピントをずらして撮影したもの。

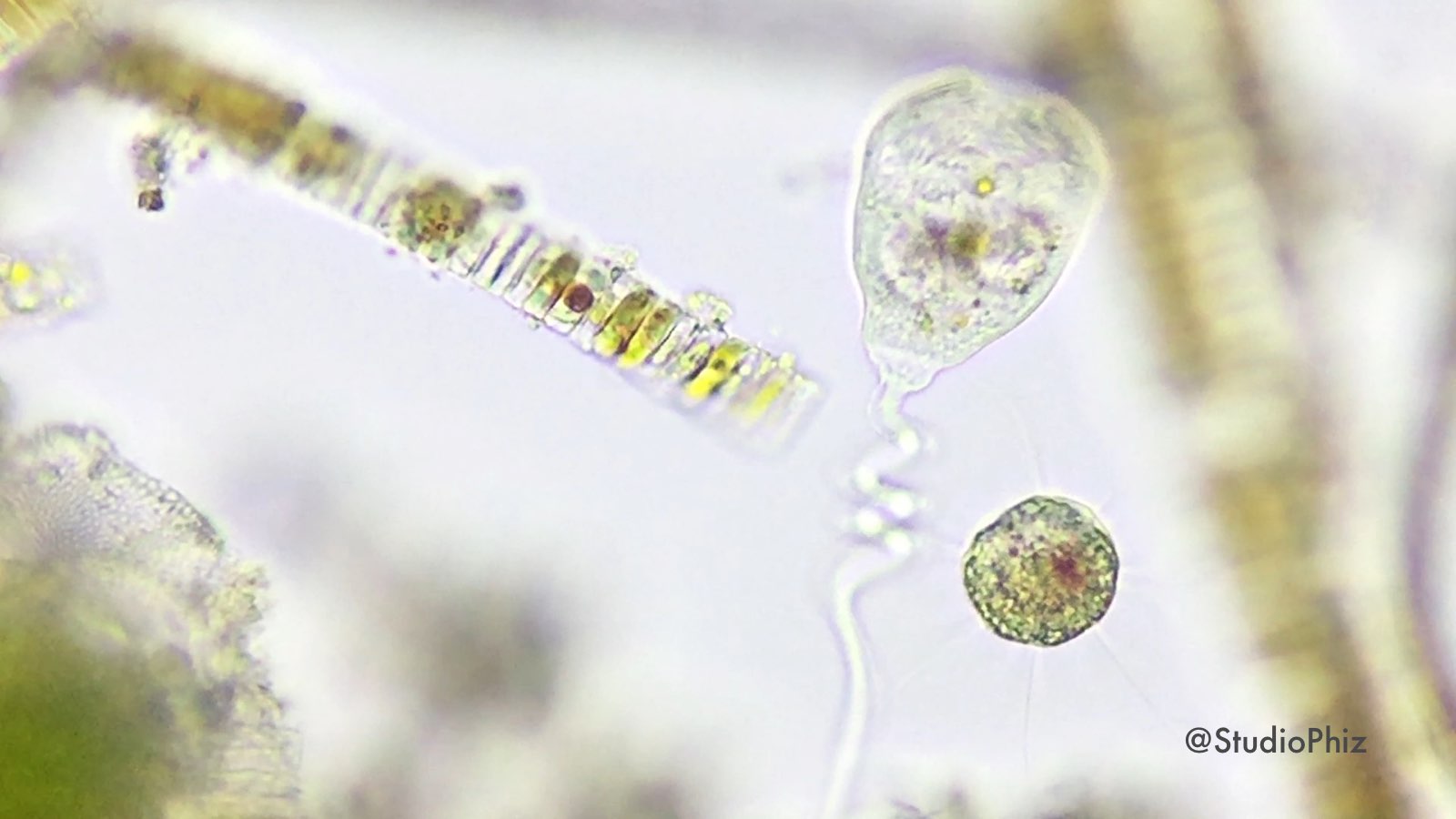

ツヅミモ(Cosmarium)。

同一個体を、ピントをずらして撮影したもの。

こ〜れ〜は〜 もしかしてディプロフリス(Diplophrys)?

こちら動画。

途中ちょっと明るさが変化します〜m(__)m

フタヅノクンショウモみっけ〜〜

今まで、断片がデトリタスに埋まったようなのしか見たことがなかったので、ちゃんと勲章っぽいのに出会えてうれしい(^^)/

MWSの2009年12月の記事などを参考に、Nikon YS100LEDで偏斜照明を試しています。

本来こういうフィルターワークはコンデンサーの絞り面の近くで行うべきらしく、MT-40だとコンデンサーにスロットが空いていてそれが可能なのですが、YS100の場合(分解工作をしない限り)それができません。

という訳でいつもの簡易暗視野同様、コンデンサー下部に自作の遮光板をくっつける形でやってみました。

YS100の良いところは対物60xがあることで、油浸するのがめんどくさくても乾燥系でちょっと大きめの倍率で観察できるのですね(^^)

プレパラートPSG-01の、名前のわからない珪藻にモデルになってもらいます。

画像1枚目(↓左)は普通に対物60xで撮影したもの(クリックで大きな画像が出ます)。絞りはコンデンサーに記された60x適正値。

画像2枚目(右↓)は、10x適正値あたりまで絞り込んだ画像。コントラストが上がるも細かい構造が見えることはなく、画像が汚くなっただけ。

(コンデンサーの絞りは開けると分解能:高&コントラスト:低となり、絞れば逆になります)

そこで、一旦コンデンサー絞りを開放にしてみます(画像3枚目、↓左)。分解能は当然上がっているのですが、コントラストが低くなっているので構造がよく見えません。

絞り開放のまま、遮光板を位置調整しながら貼り付けたものが4枚目(右↓)。色収差は出ていますが、ここまで見えなかった細部の構造がしっかり見えています。

撮影時にこれをやるコツは、光量が落ちるので少し照度を上げておくこと。そうするとノイズが出にくいです。

追記:自作した遮光板は半透明の塩ビ板に黒い丸紙(直径19mm)を貼っただけのもの。

フセツボカムリに緑藻がついているんですけど、なんだか星の王子さまの星みたいですね。

MWSのプレパラートより、キンベラ(Cymbella)君。

私にはクチビルというより、つばの広い帽子をかぶったイタズラっ子の顔に見えます(^^)

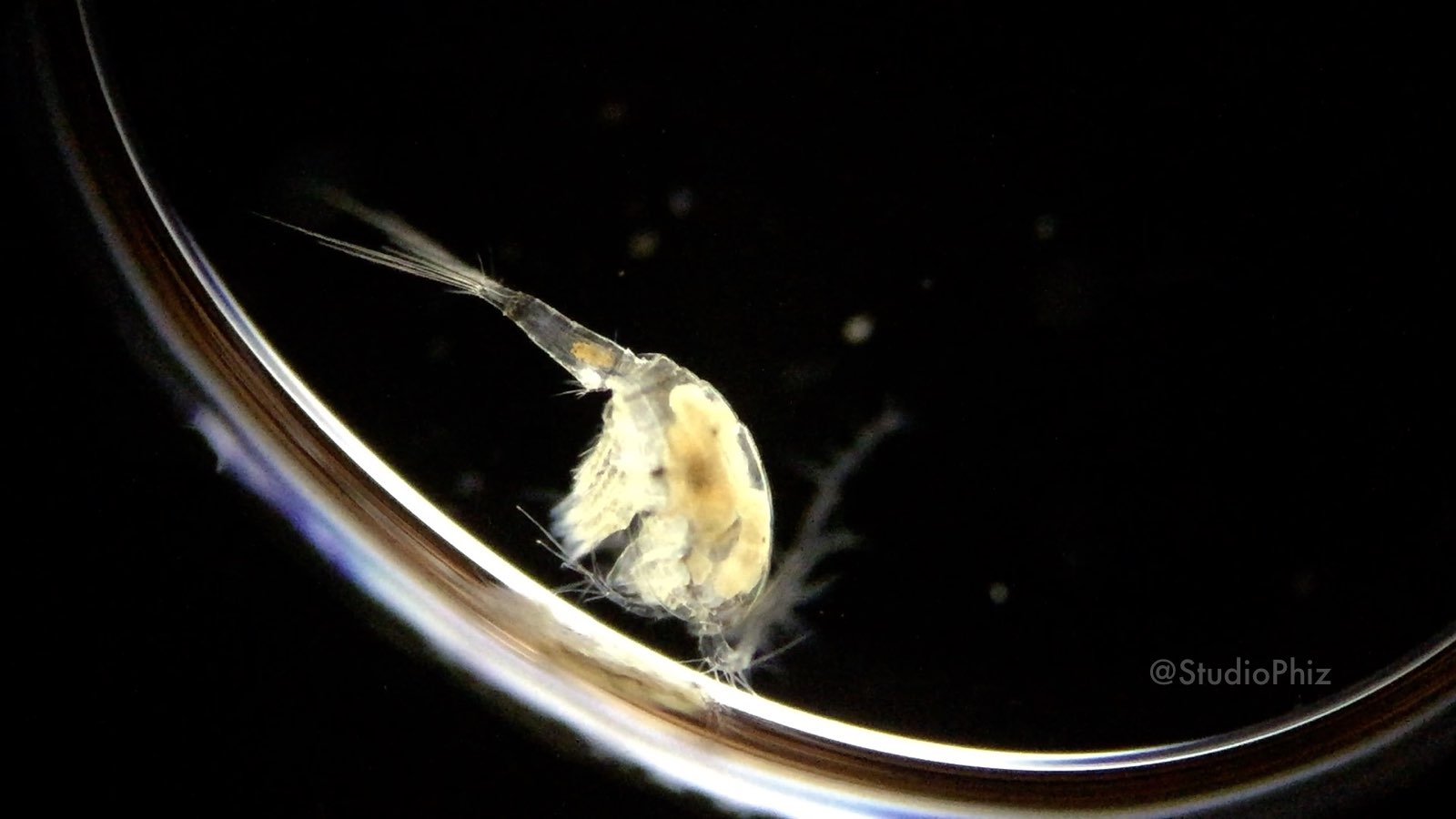

比較的大型のケンミジンコ。

写真にはちょっとしか写っていませんが、茶色の縞があり美しいです。

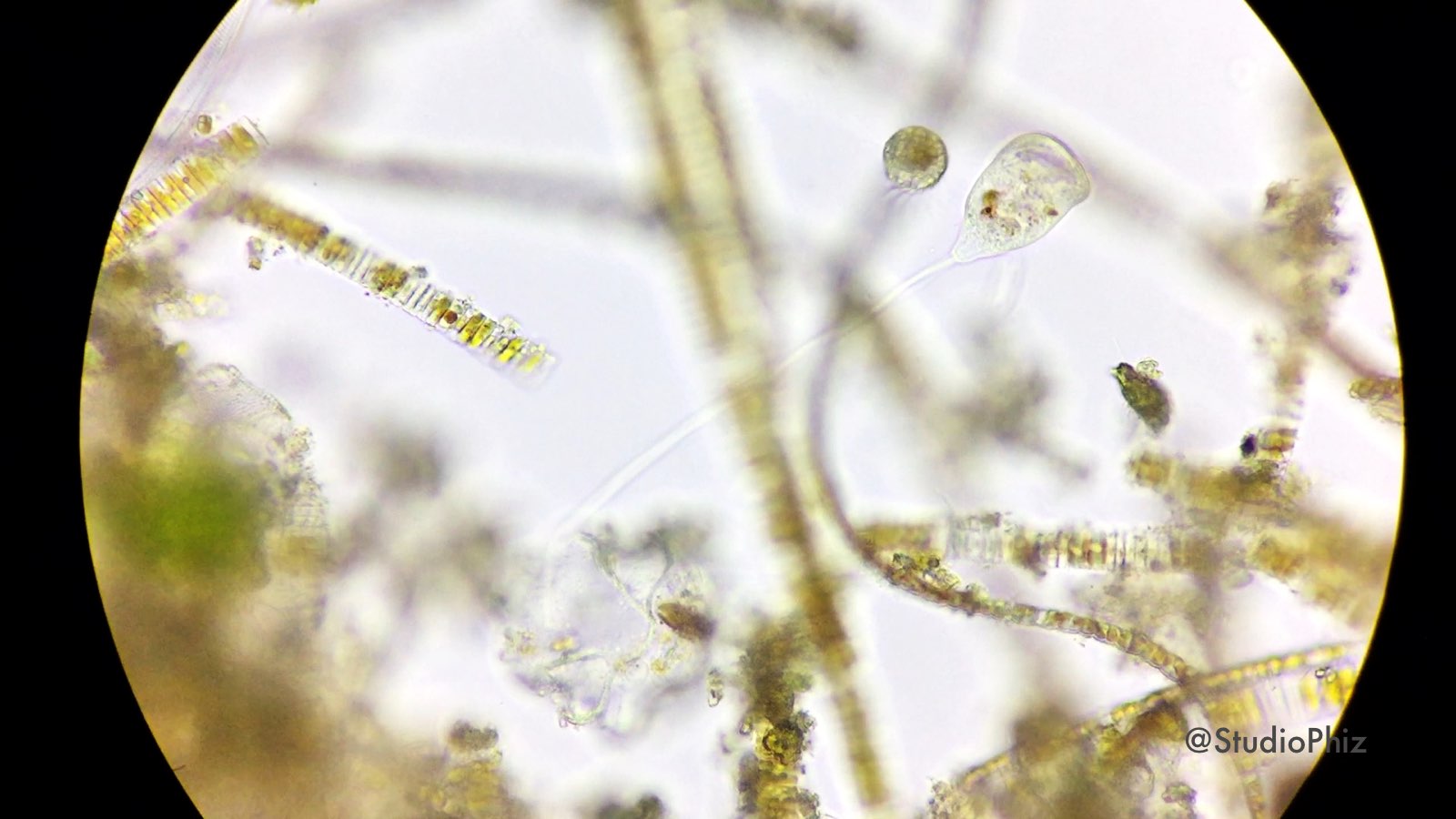

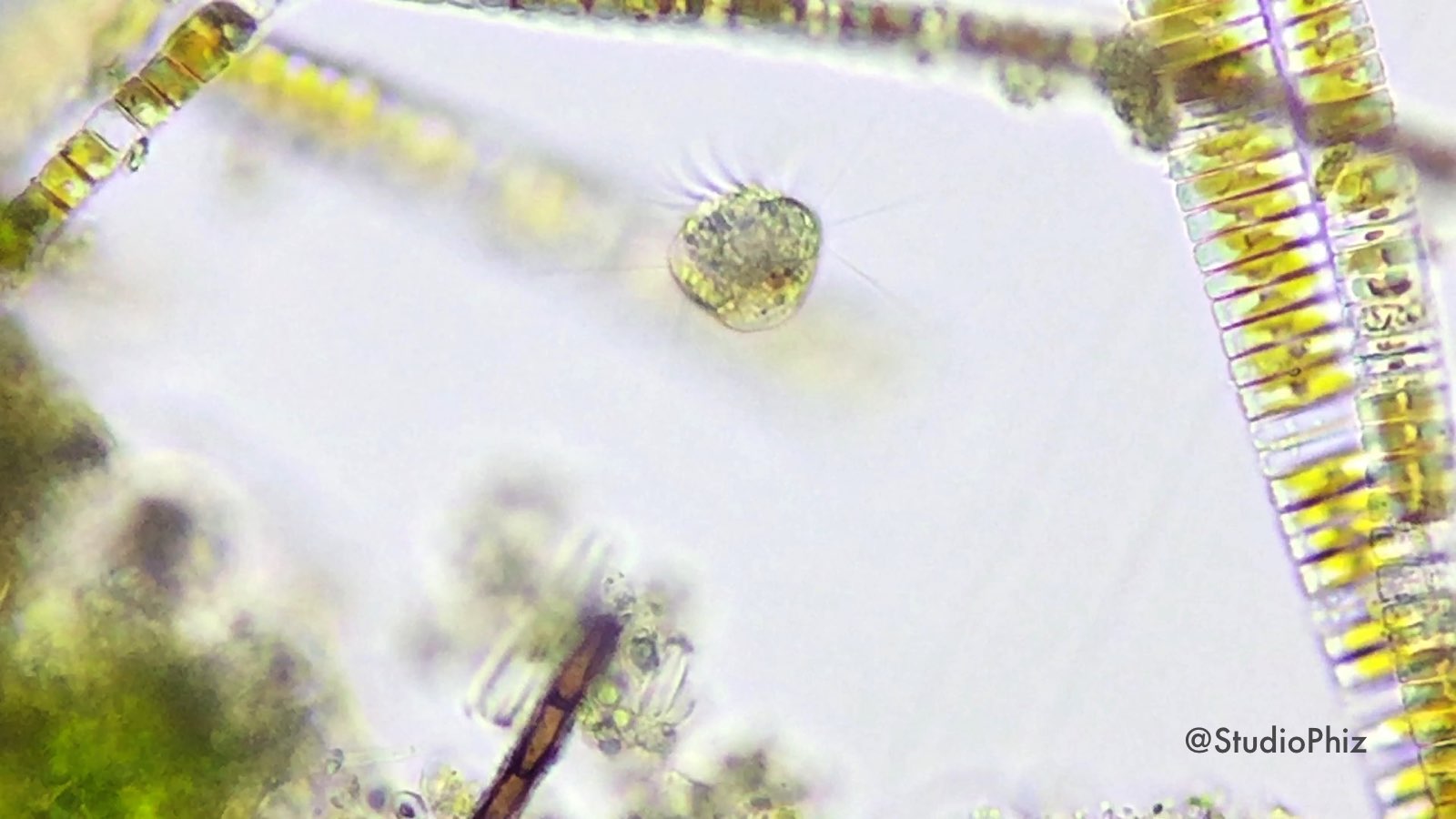

襟鞭毛虫の仲間。『プランクトンハンドブック 淡水編』のディプロシガDiplosiga属の写真に形がよく似ています(柄はもっと長いですが)。(↓追記参照)

先の立襟状(実は微細な毛)の部分で細菌を濾し取って食べるそうです。確かにその辺りに色々くっついてるように見えますね。

【追記】ディプロシガは壺(殻)と細胞が密着しているそうです。これは離れているので、どうもカラエリヒゲムシSalpingoeca属の可能性が高そうです。

ヒドロセラにツリガネムシがついていたので、おお珍しい眺め〜と撮り始めたところに、いきなりハルテリアが乱入。

あわわ、誰を撮れば?となったところでツーショットに 笑

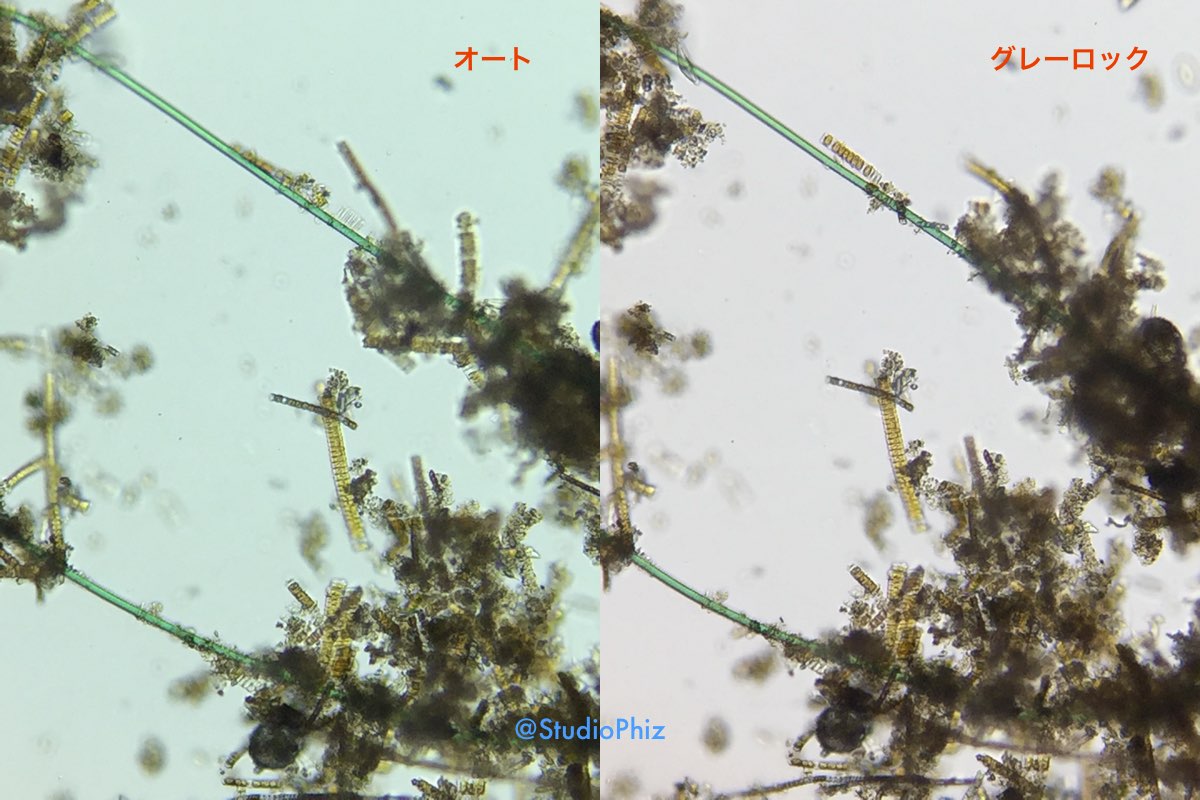

開発中のカメラアプリには、グレーロック機能の搭載を予定しています。

デジカメでは色を正確に撮りたい時にグレーカードを使いますが、グレーロックはそれに当たる機能で、照明に色被りがある時に有効です。

以下実例。SGT-400RLNでの撮影です。

エントリーモデルのLED照明は青く写りがちですが、この機種もその傾向が出て、デフォルト設定(オートホワイトバランス)での写真はかなり色被りしています。

右は、グレーロックしてから撮影したもの。色被りが気にならないレベルになっています。

標準のカメラアプリには今のところホワイトバランスを調整する機能がないので、顕微鏡撮影にはツラいですね。実際、私の初期の顕微鏡写真の多くは、かなりシアン寄りの色被りがあります。

ということで、鋭意開発中。今しばらくお待ちをm(__)m

(画像は、後から補正処理するのは面倒なんですよね〜。撮る時に補正不要な状態にできればベスト。そういう欲求だけで作ってます 笑。ほら、元Perl使いなので、プログラマの三大美徳にあふれているんですよ…)