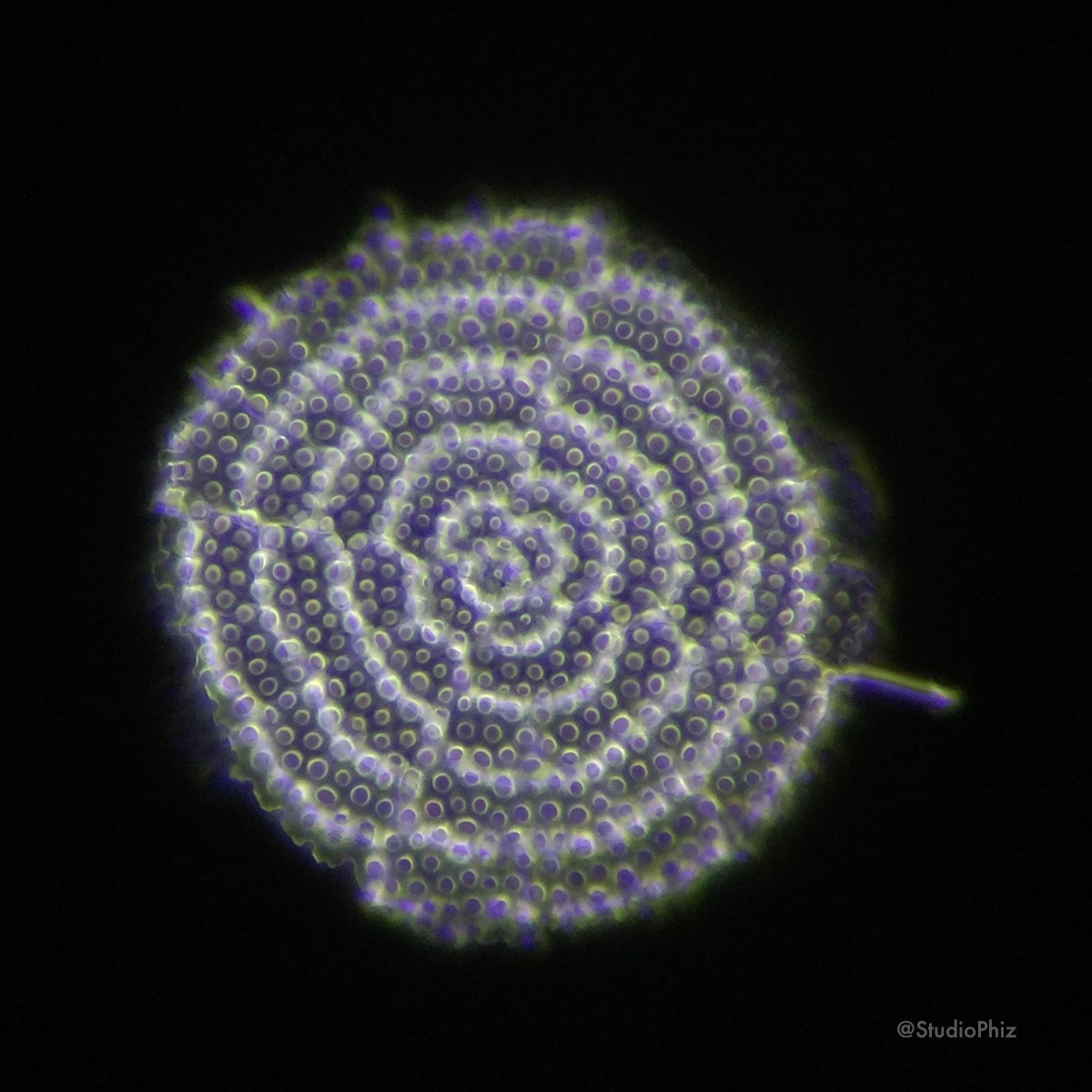

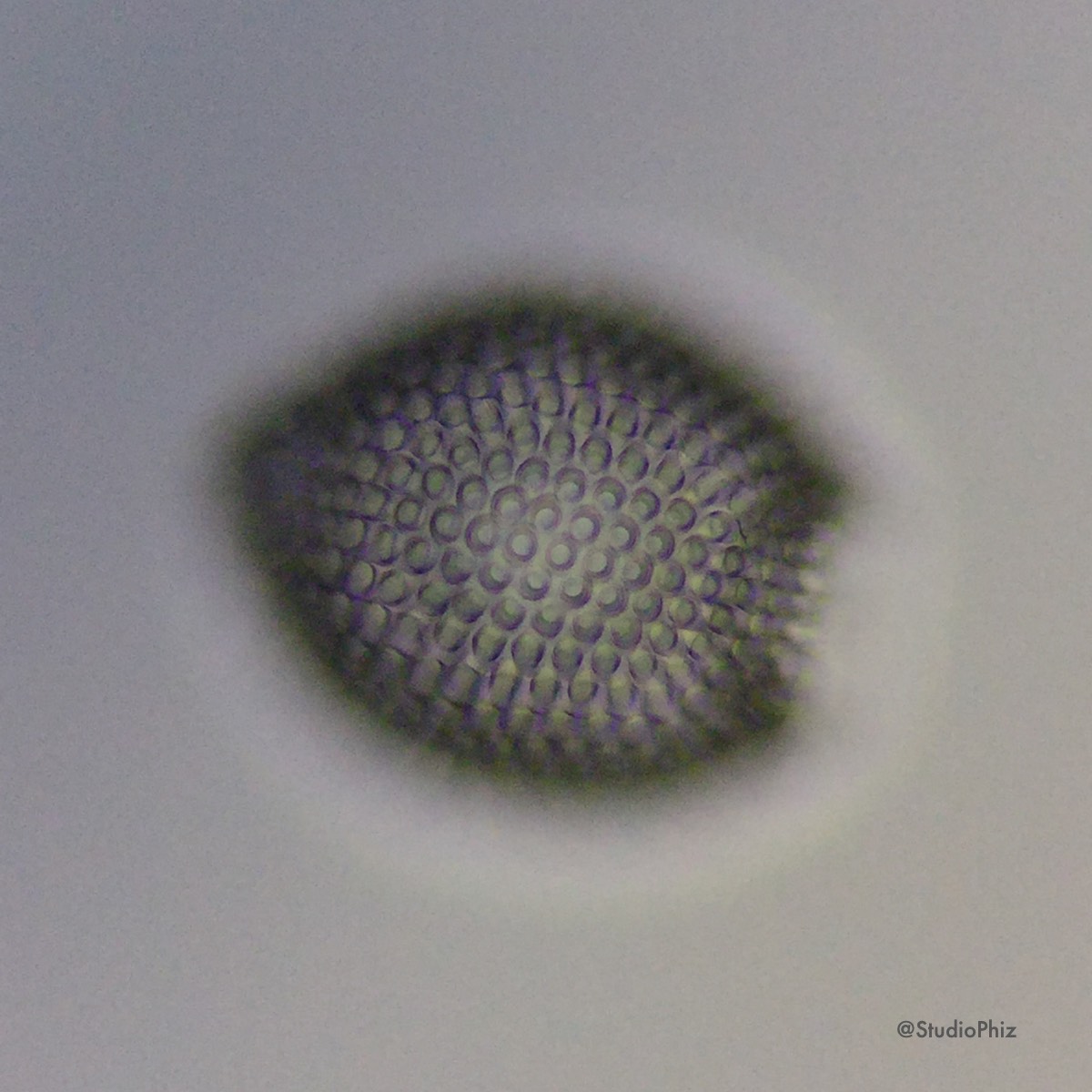

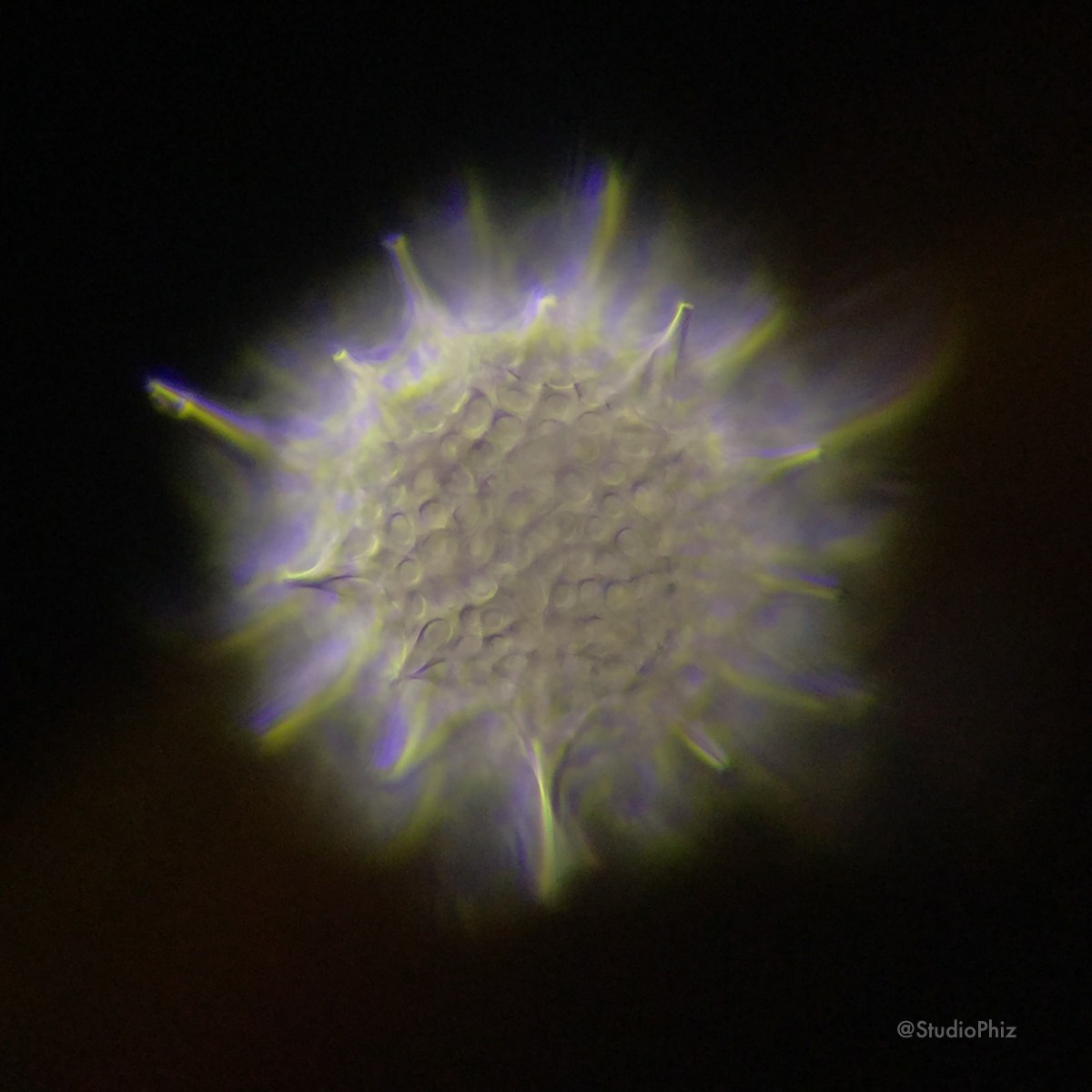

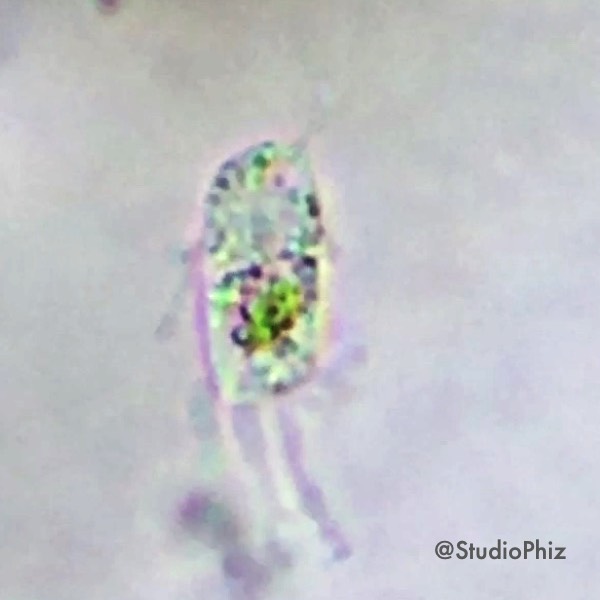

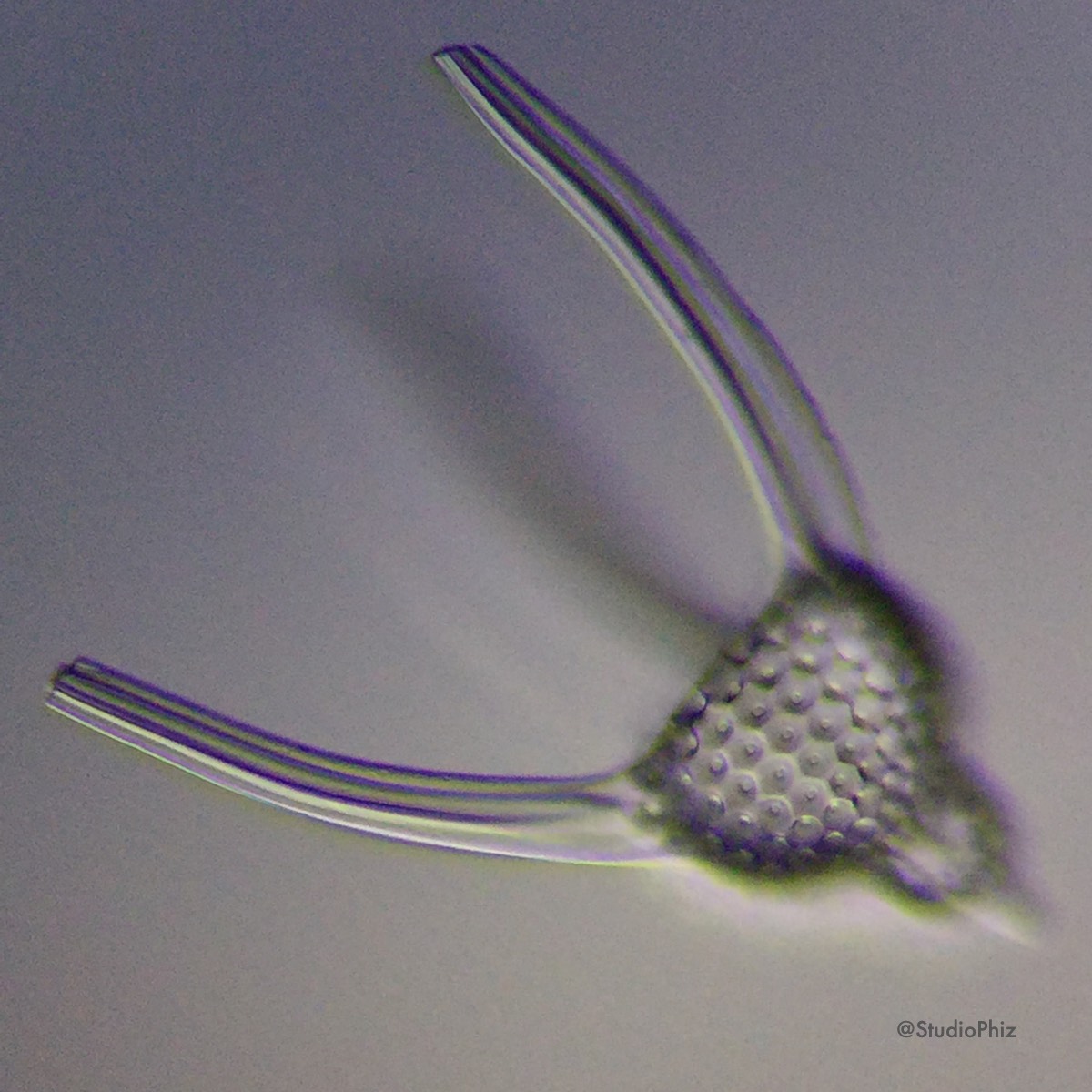

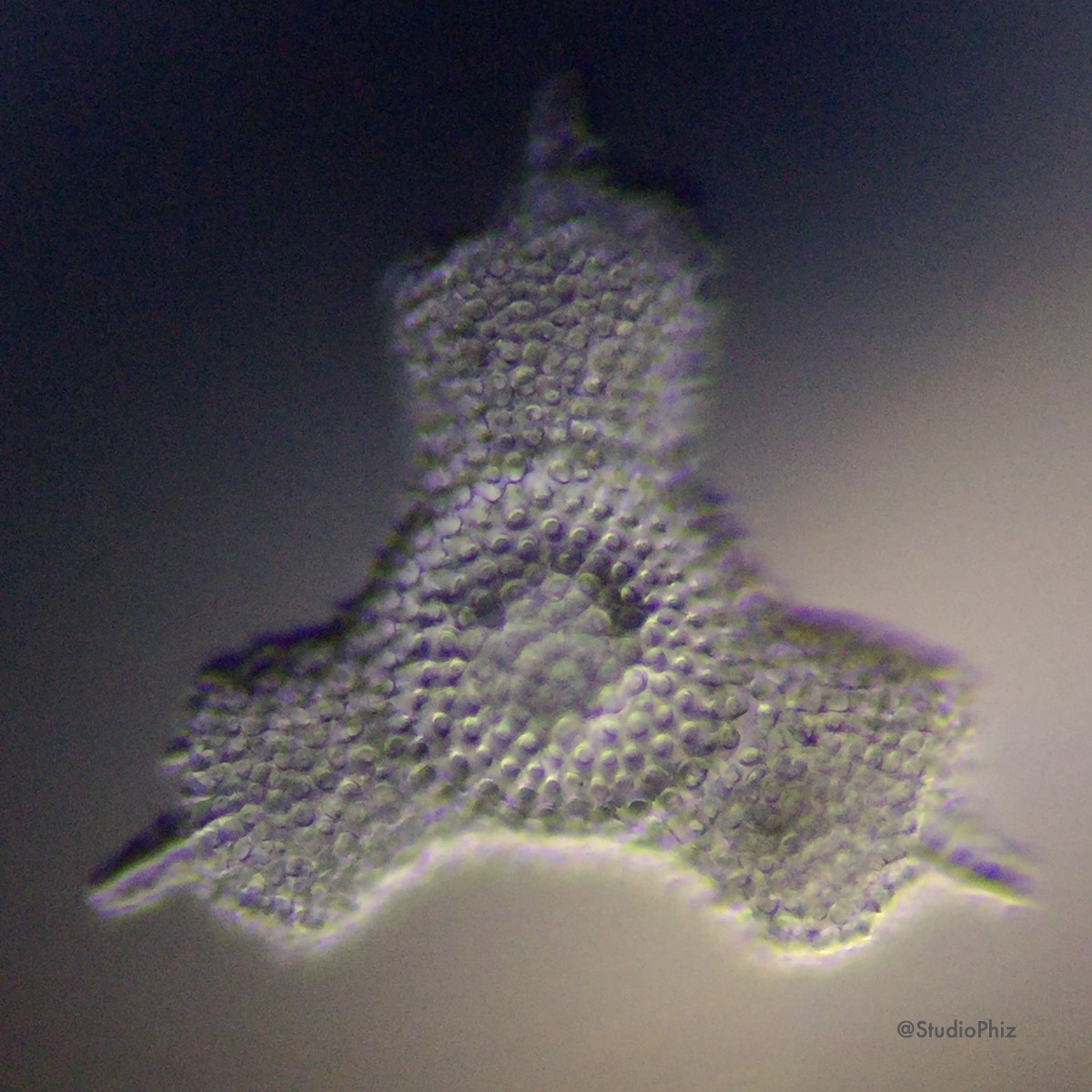

こちらは不等毛類・黄金色藻の一種、マルロモナスMallomonas(ミノヒゲムシ)。

ガラス質の鱗片と棘で表面が覆われていて、長い鞭毛を使って泳ぎます。

冬が旬なのだそうです(野菜かっ!)

ちょっと宝石のペリドットを思わせる色合いですね(^^)

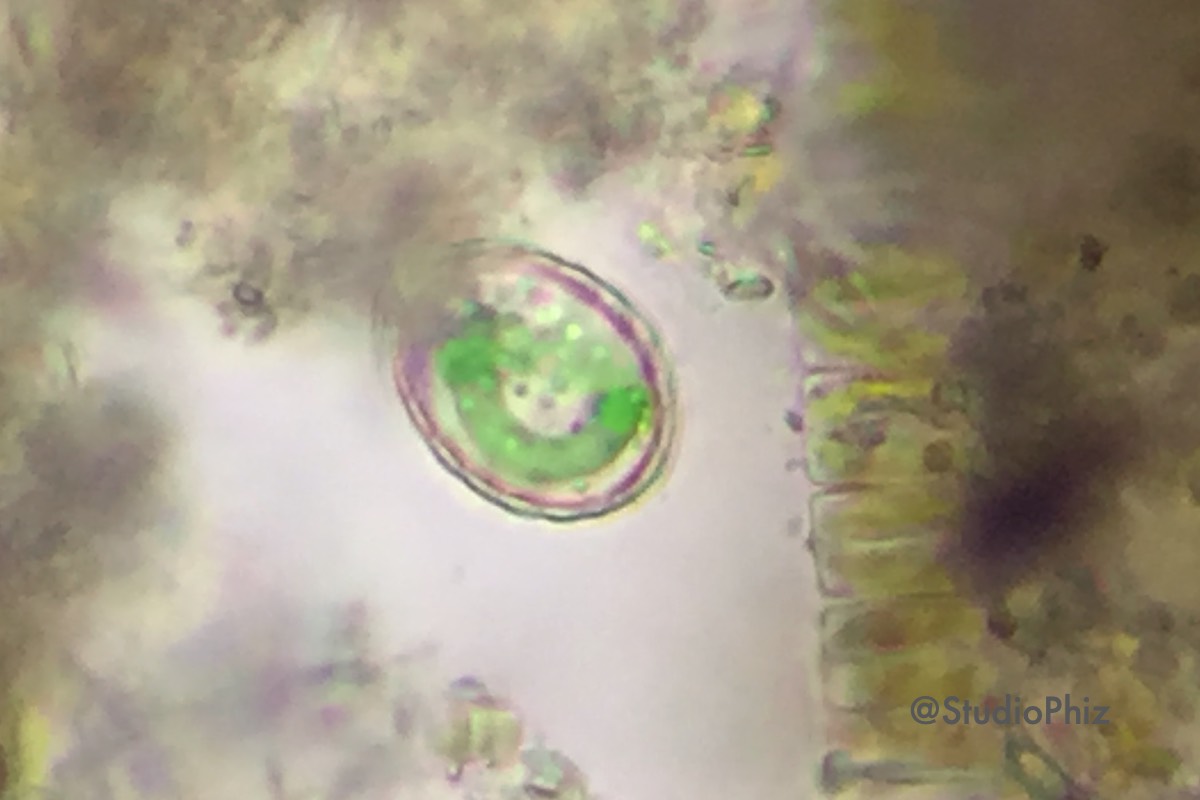

不等毛類というのは、元々は別の生物だったのが、進化の途中で藻類を細胞内に取り入れて藻類の仲間になった、という特徴があるのだそうです。

珪藻やコンブなどもこの仲間だそう。

面白いですね〜。

このあたりのお話に興味のある方は、こちらをどうぞ:

色素体/葉緑体の成立と多様性